徐干

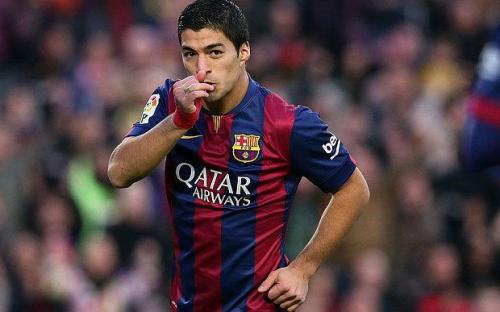

徐干清华大学劝退博士研究生,美国名校“生活就是读书、睡觉和哭”

近日,清华大学马克思主义学院劝退两名博士研究生:两名学生违反《清华大学研究生学籍管理规定》,未请假或请假未获批准,“失联”超过两个星期的两名博士研究生被清华大学以公告形式劝退了。作家李笑来说过:浪费生命、虚度年华的人,有个共同的特征—他们拼命想控制自己完全不能控制的,却在自己真正能掌控的地方彻底失控。不仅清华大学清退博士研究生,陆续已有近百名研究生接二连三被其它高校劝退,这些处理充分说明,高校对学业的质量要求越来越高。国内高校的学生面临学业压力,国外的高校,特别是优秀留学生聚集的美国八所“常青藤盟校”,学生面临的压力不输于清华大学。在常青藤盟校中,有一句脍炙人口的名言:“来到这里,就像来到一个危机四伏的雨林,你要准备好应对禽兽般的教授、野兽般的同学,以及巨兽般的压力。”通过获得常青藤盟校录取的学生都是非常优秀、非常努力,但在这些高校里,即使从小的尖子生,不仅仅要认真应对学业、无休止的教师发问,还要在巨大的朋辈压力中谋求生存,每天的“生活就是读书、睡觉和哭。”一位在哥伦比亚大学学习媒体新闻的清华大学留学生,自认为出国前已经做好万全的思想准备,结果入学后发现,在这里学习的压力,简直尤如“群狼环伺”,丝毫不能懈怠。虽然他在学校旁边租了房子,但是,一周七天,三天校内上课,两天外出采访,两天写作或剪辑,根本没有休息日,疲惫的程度是留学前想象中的数倍:“一周总有个几天要在学校通宵。比我想象的累多了。”不过,能坚持到毕业的学生,多数会成为“走上巅峰的人生赢家”,他们在拼过“被痛苦崩溃与自我怀疑缠绕的日子”之后,日后的成就往往无可比拟:经历先苦后甜,最后笑的才是赢家。流多少汗,就会有多少薪资回报,这句话似乎有些落入俗窠,但事实的确是这样的。前几天,某地的一所职业学院旅游系学生参加中介公司介绍的实习就业,结果1.6万元的中介费,淘换来一份“在列车上卖水果”卖水果的工作。这件事固然掩藏有一些不为人知的因素,但从另一方面证明:学历低,找到的工作岗位层次也不会高。但若以时下最热门、也是分数要求最高的“清北交复”金融经营专业分析,清北年薪的平均基数超过20万元,上交的平均基数在10万元,两相比较,再次说明:文凭的分量很重要,档次差一点,薪酬相差一倍有余。人生何尝不像稼穑一样!有其自然之道,也应验一句话:越努力,越幸运。清华学子如此,世界性名校的学生亦如此。

女劫杀

女劫杀500米小街,走出近200位教授、博士、学者,崇尚读书之风不可小觑

老家蕲春,北倚大别山,南临长江,风光秀丽,景色宜人,气候温和,四季分明。一条玉带似的河流,自北向南,蜿蜒于大别山的南麓。蕲河,带着山脉绵延的余韵,与奔腾不息的黄金水道长江,共同滋润出山明水秀、人杰地灵之地。自古以来,这里相传是一块风水宝地,因此,明朝的时候明荆王,特意要选择这个地方作为王府驻扎之地。蕲春却自古人才辈出:宋代有文学巨擘吴淑;明代有“医圣”李时珍、著名战将康茂才;清代有著名文学家顾景星、陈诗,首创中国海运的陈銮;近代有辛亥革命先驱詹大悲、田桐,国学大师、“章黄学派”创始人黄侃,著名诗人、文艺理论家胡风等。而自20世纪以来,从蕲春走出的学人更遍布世界各地,教授级人物更多达4000多人,被誉为“教授县”。全县有10名以上教授的村达31个,其中范铺村有“教授村”之称,从该村走出110多位专家、教授,更为传奇的是,在蕲州镇有一条叫东长街有“教授、博士街”之称,从这里走出教授博士级人物将近200位。蕲州是环山面水的一块风水宝地。这条东长街地势较高,东西走向,街道两侧房屋坐北朝南,其前庭和后院均朝南,日照充足,空气对流,十分适合读书。且后院多深井,水清味甘,据说极养人。东长街,长500米、只有百余户人家的小街。街一半是新,瓷砖小楼林立;一半是旧,青砖黑瓦,间有木楼。别看这条街貌不惊人,但时空倒转几百年,这里却是声名显赫的宝地,由于世代相传,崇尚读书,孜孜不倦,故显功名者代代有人。后世“扬鞭”追前贤徜徉在今天的“博士街”上。这条街上,有个王氏家族“锄经祠堂”,意思就是告诫后辈,要“锄则带经,牧则编简”时刻不忘读书好学,哪怕是在务农放牛之时也要“手不释书”,一旦形成了这种学习的氛围,有着良好的学风,家族成员成材的意愿强烈,那更是人才辈出,同时,也也是中国“耕读传家”文化的一种最好的体现。因此,这条街上,从二十世纪到现在,走出了近200位博士、教授,而且接近一半留洋海外。他们中,有正、副教授,有高级工程师、会计师、经济师、农艺师,也有翻译家、作家、编辑等。从这里走出的专家、学者,大都是家庭父子、母女、兄弟、姊妹都是博士。如曾任新华社译审的王北平,一子一女王愚王卓一个考上北京外国语大学,一个考上清华大学,后双双赴美国攻读博士学位。如著名记者袁殊曾兼任复旦大学新闻学教授。袁殊之女马元曦是北京外国语大学英语系教授,美国纽约大学东亚研究专业客座教授,数学博士吴永辉、医学院博士吴永炘、物理系博士吴永焘,都在美国任教授,有北大教授黄恒学、武大教授桂国平、陶梅生、上海医科大学教授熊汝成、江西教育学院音乐系王大昌教授、中国地质大学(武汉)现任党委书记郝翔……在蕲州的大樟树村,因村中有两棵生长了近300年的大樟树而得名。黄侃1886年出生在村中一个书香门第。远祖中有以诗词书法闻名于世的黄庭坚,其父黄云鹄官至清廷二品大员,也是著名的经学家和散文家,是张之洞的密友。据介绍,“黄侃幼承庭训,家学渊源,其研习勤苦,加之天性聪颖,与其师章太炎共创‘章黄学派’,所治文字、声韵、训诂之学……多有创见,终成一代大师。”可惜黄侃命运不济,不到50岁便英年早逝。但其在国学上的成就却影响深远,毛泽东生前对黄侃非常推崇,他亲笔写给黄侃之子的信件,原件至今还珍藏在国家博物馆内那么,为什么这些高级学者会在一个地方高度结集呢?有专家分析,一个地方崇尚学习成材之风,有浓郁的学风,从而形成你追我赶的学习氛围密不可分。你想想,同在一个屋檐下生活的小孩子,每一个人都谈学习,说进步,讲名人成材故事,这对生活在这里的孩子幼小的心灵是一种多么大的熏陶!而作为成材之人,除了自身的努力,一个地方的文化氛围、家长的教育观念、自然环境等都是一个非常重要的因素,比如说“家学渊源”“书香门第”、“家世因缘”,其实就是一种传统好学的家风,对一个家庭成员,除了学习成绩斐然,看重气节、品行、门风,立身做人的同时,更重要的是重学、重教,成材之后,于人于学于家于国,皆成楷模。这样,就影响更多的后辈,从而对教育子女成材对我们更大的启示。

固哉

固哉DIY成功申请美国研究生+博士,我从没有违背过自己的内心

你进入了芝士圈·申请过来人系列 Vol.1作为一位本科期间常年在期末给大家压题、划重点的同学,章宇杰低调的有点让蒙圈儿怀疑是本人吗。是那个DIY申请到了德克萨斯大学达拉斯分校的硕士研究生和博士的人吗?今天蒙圈儿要和你们分享一位同学DIY申请的故事。为大家考虑,蒙圈儿这里主要分享的是研究生申请的经验哦~个人介绍章宇杰关键词:学霸、网球大神本科:西安电子科技大学 绩点3.06硕士:德克萨斯大学达拉斯分校 绩点3.72博士:德克萨斯大学达拉斯分校章宇杰的故事2012年,来自常州的章宇杰进入西安电子科技大学学习自动化专业,在鱼龙混杂的大学生活中,他坚持每天早出晚归在外自习。到了期末,他不仅能压中老师出的题,考前还为同学划重点,总被同学们称为学霸。本科阶段除了专业课复习,积极准备期末考试以外,他对英语也有着很高的兴趣,即使进入了大学,也依旧维持着高中每天背上单词的习惯。本科绩点3.06的他专业排名前20%。这个成绩是可以稳稳保研的,但是他却选择了出国留学。因为本科时曾经帮助老师做过项目研究,他觉得这种平淡的生活不是他想要的。他觉得也许出国去留学,能看到更大更精彩的世界。大二他开始定下自己将来的方向——去美国留学。在选择出国目的地的时候,他也为难过。英国还是美国?新加坡也是个不错的选择。最终因着他内心的一份任性,因为美国的教育资源、环境相比起来更优越等等,他义无反顾的选择了去美国留学。同时他没有放弃的是从大一开始的网球爱好。课余时间,除了学习英语、准备出国,他还会约上同学打两场网球。他崇拜的对象是费德勒。那个网球场上睿智冷静的天王。无论是生活,工作,家人,费德勒都做的堪称完美,是粉丝的榜样。书本和代码看多了,章宇杰需要一点挥洒汗水的空间。这个习惯从本科开始,伴随着他一直到了现在。对于他来说,这不仅是一件好玩又很帅的事,更是一件用来磨炼自己意志力,从而在其他任何设定的目标上能够更加坚持的事情。在和爸妈说了自己的留学打算之后,爸妈对他表示了全力支持。家人的尊重和鼓励也是他前行路上的一股力量。决定留学后有了出国的想法,章宇杰很早就开始准备。他一共花了将近两年时间准备,最后10-11个月是集中在准备。▌语言考试大二寒假,章宇杰开始了紧张地准备标化成绩和努力刷自己的GPA。他一共考了四次GRE,三次托福,光是一本《要你命3000》他就背了二十遍。背完单词,他觉得考试90%的单词他都能准确认得。长难句,填空36套+20套、阅读36套、官方模拟题2套……做完这些题他觉得GRE就很有把握了。为了准备托福考试,他听了四遍TPO的听力,揣摩考试可能的出题点;阅读、口语、写作也都是疯狂在练。考到第三次,他拿到了一个并不满意但足以去申请的成绩,虽然无数次动了放弃的念头,他还是咬着牙再考,终于到了自己的理想成绩。他说,英语其实并不是一件需要很多脑力的事情,没有那么难。只要你愿意花时间和精力,一定能收获到自己想要的分数。虽然一开始他很担心自己申请不上,但当 GRE321+3 和 托福100 的成绩出来之后,他开始决定自己DIY申请。DIY之路申请美国的研究生其实不轻松。如果有人指导或者帮忙,会容易一点。主要专注于自己提升的部分就可以。但DIY需要所有阶段都自己完成。语言考试、背景提升、文书、网申、和学校沟通,经过这些锻炼,申到自己的梦校真的是很难。首先,你需要明确每个阶段需要做什么事情,有一份详细的时间规划安排。▌选校选专业首先要知道自己想申请什么专业。章宇杰学的是自动化专业,同学里一半以上出国都转了CS,他说自己当然也想过这个热门行业,可是不喜欢虚拟的一堆代码,更偏向于实物与代码相结合的方向。出国他还是继续选择了就读电子工程专业。选校时的章宇杰先看排名,再看地理位置,一共报了五个学校。南方的他喜欢暖和的天气,根据绩点和语言成绩,他在U.S.news排名中选择了50-100的公立学校,再排除中地纬的地区,如明尼苏达或五大湖地区等等,最后进行综合选择了6-7所美国高校。虽然录取的是自己保底的学校,他表现得很云淡风轻。▌文书在开始准备文书之前,章宇杰抓住各种机会参加了很多课外活动。他说这样才不会导致文书无话可写。不要干巴巴的纯讲述自己多么多么厉害,一定要结合自己实际做过的事情、参加过的活动来写。文书写作还要直接。在咨询有经验的同学之后,同学向他推荐了芝士圈留学的文书服务。他仔细浏览了芝士圈的相关介绍,果断选择了芝士圈。他在写第一稿的时候引申到了深刻的哲学问题。结果被芝士圈的导师改正嘞。Nathalie Mumaw导师给的修改意见是不要说一些太过空洞的废话。文书一定要具体并且突出自己。在导师认真修改了5、6稿之后,他对自己的文书很满意了。芝士圈文书导师Nathalie Mumaw▌网申网申有着各种要求、指南、步骤,没有细心、耐心,这个流程很难顺利走完。章宇杰在这里给大家的建议是:申请表格之前,一定要仔细阅读具体的官方要求。信息填写正确很重要。从最基本的姓名、地址等个人信息,到更细致各项具体内容,你所提供资料,都必须正确无误。重要的信息可以反复确认。不仅是文书,所有的申请材料都不要有拼写、语法上的错误。不要错过递交成绩的ddl。提交之前也要再三确认是否正确完整。出国之后如今研究生二年级的章宇杰说来了美国才感觉所谓的排名并没有那么重要,其实实质性的差异不大,最重要的是提升自己的实力。他最想强调的一点是申上研究生其实只是一个开始。融入学校、融入同学也很重要。多和老师同学交流,能为你以后的工作、读博打下一个良好的基础。他在读研究生期间,还和同学一起赢过校际网球比赛。还有即使拿到了offer也不要放弃学习英语,否则进入master学习时非常容易出现听不懂、跟不上老师的现象。章宇杰本科绩点3.06,到了master时有了质的飞跃,达到了3.72。与在国内只是期末考前疯狂复习不同,国外研究生期间的GPA要更有挑战性,每个final grade分开,大考小考不断。如果缺了某一项,最后就很难拿到A,节奏变得紧张,他却应付自如,在不断的学习中把所有知识融会贯通。18年5月就要毕业的他,将在下半年开始三年PhD的生涯。就像大四时做过无人机的项目一样,章宇杰说,其实没有什么明确的规划,就是不断探索和发现下去。关于master申phd的问题,章宇杰给的建议是尽可能争取大牛导师的推荐信,可以在office hour多问问题,既可以锻炼口语,也能和老师增强联络。经历留学,他学到了什么章宇杰说,他觉得出国是一件很酷的事情。只有真正走到这个世界的另一个角落,你才能获得对那些以前只出现在书本和影视里的东西的体验,比如美国自由的课堂氛围、纽约的自由女神像、现场的NBA比赛……现在一个人在外求学,他也学会了照顾自己。还变成了一位厨艺小能手。最后他想说的是:一定要敢于去尝试,坚持自己内心所想,也许你觉得难的事情有一天也能笑着说出来。

情采

情采对于美国的中国研究,充斥课堂的中国留学生是一把双刃剑

美国加州某大学,一门有关中国诗歌的本科生课程,我是“潜伏”在课堂里的判分助理。学校规定60人以上的课设教学助理一名,帮助授课和判分,40人以上60人以下的课设判分助理一名,只负责批改作业。两种助理都由研究生担任。因为判分助理不抛头露面,平日隐藏在课堂里,学生们也不认识,最适合我观察教学。走进教室时里面已经满满当当,周围嘈杂而又兴致盎然的中文聊天声让人有种身在国内的感觉,默默打量了一下,只看到一两张“外国人”的面孔在人群中若隐若现,按理说美国的土地上留学生才是外来者,问题是在这样一个几乎全是中国人的班级里,谁又是“外国人”呢?“……这课简单么?”“听说作业不多。”“就指着你了。”“我也不会啊!哈哈哈……”学生们大声地开着玩笑。直到上课铃响,这40人的课堂上只有四张外国人面孔。当然只靠看脸来判断是不准确的,比较可靠的方法是浏览学生名单,来自中国大陆的很好辨认,姓名都是汉语拼音。如果是美籍华人,一般是中国姓外国名,而来自其他华语地区的,姓氏的拼音方法不同。教授上课的开场白印证了我的感觉——根据学生名单,全班只有四个外国人。或许在有些人眼里,美国大学课堂挤满了中国学生是一幅美好的画面,对于对中国文化有兴趣的美国学生,不出国门就可以拥有被中国学生包围的学习体验。而对于我——一个同样来自中国大陆的东亚系博士生,眼前的场景令人心情复杂。在美国大学中,中文课程分为两种:语言课(language course)和文学课(content course),一般由学校的东亚语言文化系开设,这篇文章讨论的中文课主要是指文学课。语言课的内容是汉语的听说读写,仅对母语非中文的外国学生开设,有些学校会将最基础的语言课细分为“有背景”(heritage)和“无背景”(non-heritage)两种,前者主要针对华裔家庭的子女——他们在美国出生长大,以英语为第一语言,但耳濡目染能够听说甚至读写一些简单的汉语;后者针对从零开始的、无任何中国文化背景的学生。也有的学校不做此区分,只单纯按学生的汉语水平划分班级。无论如何,母语为中文的学生都不能修读美国大学里的汉语语言课。相比之下文学课则无此限制,虽然个别高难度的课程可能需要学生达到一定的现代汉语或古代汉语水平,但这一门槛主要为外国学生设置,绝不会把母语是中文的学生拒之门外。正因如此,中国学生充斥美国大学里的中国文学课堂,而在这些学生中来自中国大陆的又占绝大多数。由于中国大陆学生的庞大基数——就我所在的这所加州著名公立大学而言,中国大陆的学生占国际学生的70%左右——他们可以对美国课堂的学生结构造成颠覆性的改变。为什么中国留学生对选修中国文学课程如此热情高涨?和我同在东亚系的一位美国同学有多年给中文课做助教的经验,学期伊始,他都会请学生们“诚实地谈一谈为何要选这门课”。“几乎所有的中国学生都说他们需要挣学分,而且他们希望从另一个视角了解自己国家的文化。”他告诉我。美国大学生“挣学分”的负担很重,以我所在的大学为例,本科生需要修满180个学分才能毕业,而其中至少60个学分需要来自大三、大四的高阶课程,因此学生每个“学季”(在美国西岸许多大学以一个季度为一个“小学期”,又称为“学季”)需要上三至四门课。加上作业、考试、实习、打工、求职等,四年的时间相当紧迫,课程表总是满满当当,因此很多学生选某一门的理由都是自己本学期必须拿到若干学分,而这门课的时间与其他需要上的课不冲突。同一时间可以选择的课也许有好几门,到底如何抉择就看个人兴趣和规划。“想从另一个视角了解自己的国家”固然是一个很好的理由,正如梁漱溟所说:想要认识中国文化,必须对于人类过去的历史,未来的前途,能够全盘观测,而寻出中国文化在那里面的价值。过去的中国人,不易于认识中国人文化,因为他们“处在局中,又缺乏其他不同文化的对照”。如今的中国学生,尤其是留学生,已经有优越的条件了解外国人是如何研究中国的。然而这个愿望是否真的可以代表绝大多数中国留学生的想法?而在上了这门课后,他们是否真的能达到这一目的?就我个人在美国的学习和工作经验来说,虽然有许多中国学生因为兴趣而选课,但不可讳言的是也有人为的是轻松完成任务和拿到学分,因为“中文课会简单一些”。当然,倾向于选择难度低、工作量小和容易通过的课程是普遍存在的现象,绝不仅限于中国留学生,然而这些课程对中国留学生而言真的很轻松吗?中国学生上中文课可能具备两个优势:语言优势和知识背景优势。无论学习哪个国家的文学,能够熟练阅读原文都大有裨益,但个别学生想依靠母语来逃避英语水平的不足是完全行不通的。美国大学开课针对所有文化背景的学生,因此所使用的材料100%是英文材料。学生需要阅读文学作品的英译版本、相关的英语研究,最后的课堂作业和考试也要用英语完成。举例来说,一门课上要求读李白的诗歌,如果学生只读中文原诗而不读其英译,就无法在作业和考试中引用和讨论其内容,而老师会要求学生阅读相关英语文献,其中涉及的专业词汇和概念对所有的学生来说都是新的,而对母语非英语的中国学生来说难度则更大些。中国学生的知识背景是否可以成为一个优势,也有待商榷。首先,中国学生在美国课堂上难以照搬自己已有的知识和理解。美国大学的课堂不注重记忆,而是引导学生锐意创新,例如选取《水浒传》中的一段写成英文小剧本,或者将最喜欢的一句中国古诗画成一幅画。即使小时候就读过这本书或是会背这首诗,也未必会比其他学生做得更好。另外,海外汉学有自己的研究角度和方法,需要思考和回答的问题也不一样。老师都具有深厚的中国文学素养,能够判断学生的回答是否具有深度和原创性。在一堂讨论鲁迅小说的课上,中国学生很容易说出鲁迅在“抨击封建制度和旧社会”这样的套话来。老师则会问你:到底什么是“封建”?英语中的“feudalism”和汉语中的“封建”是完全对等的吗?这篇小说是否还有其他主题?前人学者是如何研究这篇小说的?你同意他们的看法吗?而在中国就思考过这些问题的本科生恐怕为数不多。既然没有谁可以“赢在起跑线上”,为什么许多中国留学生会有中文课很容易的印象?究其原因,很多中国人原本就对海外汉学这一学科知之甚少。就我的个人经验而言,每当有新的中国朋友知道我在美国读中国文学时,几乎无一例外会进行三连问:“你的老师是中国人还是美国人?那他会说中国话吗?那说的有中国人好吗?”姑且不谈口语技能是否可以完全代表一个学者的知识水平和思想深度,在大多数中国人的认识中,海外汉学还是等同于学说中国话。事实上,海外汉学是一门精深的学科,而美国的中国研究又有其鲜明特征。这一学科起源于欧洲,第二次世界大战以后,美国因发达的经济和繁荣的文化成为汉学研究的重镇,学者主要分为两派,一派承袭欧洲传统,注重经典,使用他们研究罗马、希腊等文明古国的方式研究中国古代文明。另一派则是以哈佛著名历史学家费正清(John K. Fairbank)为首的研究近现代中国的学者群,探讨清代以来的中国制度。二战以后蓬勃发展的美国汉学是在“区域研究”(area studies)兴起的背景下产生的,区域研究以国家规模的区域为对象,注重一个地区的特色和与其他地区的比较,综合考虑其政治、经济、文化等等,有极强的跨学科特征。近些年来,人类学、生命科学甚至信息技术等学科都对美国汉学研究具有极大的影响。相比之下,中国和欧洲的研究还是以传统的文史哲为主流。所以,美国本科生的中国研究类课程有极强的学术性,具体来说有交叉学科、紧跟时代、注重思辨等特征。对汉学研究的不了解会使人产生错误的轻视,而假设“中国人在中文领域就是最好的”本身也是一个谬误。我很尊敬的余泰明(Thomas Mazanec)教授在其“翻译中的中国:理论、艺术和历史”课上给本科生举了一个幽默的小例子:“著名作家、《变形记》的作者弗朗茨·卡夫卡(Franz Kafka)是波西米亚犹太人(Bohemian Jew)。波西米亚犹太人有特定的外貌特征。你们知道吗?我的家族也有波西米亚犹太人的血统,我有个表兄长得和卡夫卡一模一样!但这能说明我或者我表兄比在座的各位更了解卡夫卡或者《变形记》吗?这种误区叫做种族本质主义(Ethnic Essentialism)。”简而言之,一个人对某种文化的了解和种族并没有必然联系,而是和其所处的环境与所受的教育有关。一个投入大量时间和精力研究中国文化的美国人,完全可以比很多中国人更了解中国文化,反之亦然。海外汉学是一个国际化的学科,是一个开放的竞技场,这之中当然有数量可观的中国学者,但也有大量外国学者处于顶尖位置。就像在许多和中国不直接相关的人文和科技领域,也有大量的华人学者成绩斐然。因此我们不可因为自己的华人血统,就假设自己在哪些课堂上有优势和劣势。毋庸置疑的是,除了一小部分在动机和态度上存在些许偏差的中国留学生,也有很多人真诚地想要学习和了解海外汉学。而中国学生充斥课堂的现象对他们也有很大的冲击,我在东亚系的一位中国同学这样说:“现在课堂上基本都是来自中国大陆的同学,首先我感到有点失望。因为来美国学习就是想要了解一些局外人的思路和观点,如果课堂上没有外国同学的视角就有些遗憾;其次我担心海外中国研究的未来,如果没有相关背景的美国学生不愿意来上课,或许因为他们不感兴趣,中国研究在美国归根到底还是一个比较偏的专业。”中国学生的急速增长,对东亚系本身也是一个巨大的冲击,二战之后美国许多大学设立了东亚系,主要从事中日韩三国的研究。半个多世纪以来,东亚系似乎蓬勃发展,最直观的变化是数量增多了,规模也扩大了,但东亚系在诞生之初几乎没有中国人,而如今中国学生的比例激增,有时一门课全班学生都是中国人,首先人数的增加未必代表质量的提升,其次学生成分趋向单一,在注重多样性(diversity)的美国,可能会使东亚系的地位进一步边缘化,无法进入主流学术界。总而言之,对于美国大学里中文课上的中国留学生,中国背景是一把双刃剑,也许能够激发兴趣、减少阻碍和提高效率,也可能滋生骄傲自满、投机取巧和心浮气躁;而对于美国的中国研究,蜂拥而至的中国学生也是一把双刃剑,一方面他们对中国文化的认同感和第一手经验无疑是宝贵的,另一方面,美国的中国研究类课程——无论是本科的通识教育还是研究生的学术训练,都需要思考如何适应这一巨大变化和随之而来的挑战。(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

布老虎

布老虎棕榈大道留学offer捷报 丨 美国哥伦比亚大学经济学博士

棕榈大道 2020 申请季录取战绩祝贺棕榈大道学员收获哥伦比亚大学经济学博士录取 offer!offer 展示▲点击大图查看申请背景项目介绍哥伦比亚大学(Columbia University),简称哥大,是一所位于美国纽约曼哈顿的世界顶级私立研究型大学,为美国大学协会的十四所创始院校之一,常春藤盟校之一。哥大是美国历史最悠久的五所大学之一,也是培养诺贝尔奖获得者最多的大学之一。哥大校园里还走出 5 位美国开国元勋,奥巴马、罗斯福等四位美国总统,34 位各国元首和政府首脑,10 位美国最高法院大法官。哥大在 2020 年 US.News 全美大学排名第 3,2020年 USNews 界大学排名位列第 7,2020 QS世界大学排名第18名。▲图片来自哥伦比亚大学官网哥伦比亚大学经济学博士(PhD in Economics),该项目在美国大学的经济学专业排名中高达第7名,是很正统的经济学项目。一些著名的经济学家都出身于这个项目(比如 John Bates Clark , Wesley Clair Mitchell , Harold Hotelling and William Vickrey ,他们都属于比较早期的经济学家,在学术方面有着很深的造诣),对学界影响深远。该项目全球每年录取 20-25 个PhD,一般来说,经济学博士项目录取的国际生数量本来就不多,想拿到常青藤院校的经济学博士更是难上加难。所以一般申请的中国学生都是抱着“买彩票”的想法来尝试申请,可以说是中奖了。辅导团队申请季主导师:Hui 导师南加州大学 电影学专业硕士北京大学 中文系专业学士大三去悉尼交换期间第一次选修了电影研究课,被课上播放的瓦尔达《拾穗者》深深打动,由此确立了对电影的研究兴趣。硕士期间如愿来到全美第一的南加大电影学院学习并担任助教,协助教授指导“独立电影”,“电影理论史”等课程。担任制片及导演的一部以嗜睡症舞者为主角的电影短片作品《小小的死亡》在圣迭戈女性电影节,加尔各答国际电影节,Brightside Tavern 电影节,处女泉电影节等国际电影节上展映或获奖。其他申请结果:纽约大学 Tisch 艺术学院电影学专业哥伦比亚大学东亚研究专业华盛顿大学圣路易斯分校电影学专业德州大学奥斯汀分校电影学专业杜克大学东亚研究专业……专业导师 G 导师纽约大学 国际政治经济学博士杜克大学 政治学硕士申请战绩:【杜克大学】 政治学博士【华盛顿大学】政治学博士【德州大学奥斯汀分校】政治学博士……擅长领域:政治学丨经济学等

屋下架屋

屋下架屋新加坡国立大学东亚研究所教授郑永年:制度演进没有“历史的终结”

【环球时报记者 白云怡 王雯雯】“我们带着不确定性和不安全感进入2020年。”去年底,联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在新年贺词中这样说。但他不会想到,本世纪第三个十年的开端会突发一场全球“大流行病”。不分贫富,无论大小,各国的治理能力面临新冠肺炎疫情的大考,它让很多人联想到制度之争。通过这场考试,我们能学到什么?除了疫情,正如古特雷斯所说,世界本就充满不确定性,这个世界的演变有哪些趋势?新加坡国立大学东亚研究所教授、中国与全球化智库(CCG)学术专家委员会主任郑永年,接受《环球时报》记者专访,从当下的疫情出发,详谈他对一系列重大问题的思考。疫情挑战——各国政体国情不同,但面临五大共同问题环球时报:随着新冠肺炎疫情在全球愈演愈烈,您认为这场疫情将给各个国家和全球的治理带来哪些教训与挑战?是否会对一些国家今后的发展路径产生重大影响?郑永年:疫情对各个国家的治理结构都构成严峻挑战,不管是怎样的政治制度。但是,没有一个国家可以“抄”另外一个国家的“作业”。照抄照搬并不可行,每一个国家都要根据自己的国情找到最有效的治理模式。从各国情况来看,尽管国情不同,但又表现出很多普遍性的问题。任何国家都需要面临这些共同的问题,其中主要包括五大方面:一是政府应对是否及时、能力是否足够;二是中央和地方关系;三是专业机构的权威与政治的冲突;四是媒体的权力;五是社会力量。疫情引发的对中国治理体制的讨论主要有两方面:一方面,人们对中国举国体制的有效性感到惊讶,认为很少有国家能够像中国那样以如此大规模的举国动员来应付大规模的疫情。另一方面,很多人把疫情扩散的根源指向中国的集权制度,认为地方政府早期的瞒报、抗疫不力和社会力量缺少有效参与是重要原因。这一争论的焦点本质上是对集权和分权的讨论。分权者的观点是,如果中国的体制是分权的,是否可以避免新冠病毒的扩散?答案是否定的。首先,中国的集权主要体现在组织、意识形态、军队和外交等方面,但在社会保障、医疗、公共卫生、教育、公共住房等社会服务的几乎所有领域,都是分权的。此外,在疫情发展过程中,信息公开与否与集权没有矛盾,分权不见得有利于信息的公开。在中国的体制环境中,分权意味着信息的地方化。信息的公开实际上和集权是成正比的,或者说,中央集权有利于信息向全国公开;如果信息没有公开,是体制其他方面的原因,和中央集权没有关系。不过,另一方面,政府也要在向社会分权方面扮演一个重要角色,那就是通过向社会分权,培养具有责任感的公民。如果不能通过向社会分权来培养具有责任感的公民,政府就必须承担本来应当可以让社会来承担的责任,造成政府负担过重的现象。总的来说,各国都必须找到适合自己国情的最有效的抗疫模式和治理模式。就制度建设而言,没有一个制度是完美的,任何制度都要与时俱进,根据时代的变化而调整和改革自己。制度的演进,永远不会有“历史终结”的一天。西方政体——一大问题是难以产生一个有效的政府,“一人一票”就好像计划经济环球时报:您认为21世纪的第三个十年将会是怎样一个时代?世界面临哪些重要的变化?郑永年:未来十年将是一个民粹主义高涨的时代,也是一个大动荡的时代,以往国际关系的基石正在慢慢消解。资本可以在全球流动,知识可以在全球流动,但老百姓不能自由流动,贫困无法流动,政治权力更无法流动,所以各国主权势必日益强化,民粹主义会日益高涨。这不仅是对西方的挑战,也是对中国的挑战。该如何解决?现在整个世界都还没有方案。西方的政治形态正在发生巨大变化。西方现在的政治制度是18世纪诞生的,但今天全球社会已发生天翻地覆的变化,我概括出“ABCD”四样东西,它们会对西方政治生态产生很大影响:A是人工智能(AI),B是区块链(Block Chain),C是云计算(Cloud Computing),D是大数据(Data)。很多年前我就说过,互联网可能将取代西方类型政党,政党在某种意义上是一个平台,基于手机的移动互联网也是,现在已有越来越多远离政治圈、靠手机和社交媒体而非传统政党实现崛起的政治领导人,或者“局外人”。西方“一人一票”的民主制也面临很大挑战。现在西方国家的一大问题是难以产生一个有效的政府:以前他们是精英民主,现在是大众民主,这其实是最保守的民主,谁都可以说话,谁都可以抗议,谁都可以做什么,但谁也都没法真正干成什么事情,这几乎是整个西方的现状。“一人一票”就好像计划经济,初心是好的,想要实现经济和政治权利上的人人平等,但这里有一个假设,即每个人的教育水平和分析能力是一样的,每个人的贡献是一样的,每个人在做选择时都会理性地同时照顾到个人和公众利益。但这些在现实中都是做不到的。西方的政治变化将可能是一个历史性的变化,但这些问题现在还没有进入到主流的研究圈中。环球时报:那您认为未来西方的政治制度到底会向哪个方向演变?现在中美的博弈有制度之争的意味吗?郑永年:我觉得中美之争的背后就是制度之争,但这没什么可怕的。中国很多人幻想,中国的制度有一天会变成美国的制度,这是不可能的。事实上,美国或西方的制度在西方以外的任何地方都没有真正成功,在中东没有,在拉美没有,在非洲更没有,尽管纸面上,这些国家好像有多党制、宪政、一人一票式的民主等。日本的发展挺成功,但自民党长期执政,很多美国人不认为日本是西方式民主。像台湾这样真的想走西方式民主的,却实际上走不远:上世纪90年代初,台湾和新加坡的人均GDP差不多,但现在台湾连新加坡的一半都不到,新加坡显然不是西方式的民主。中国现在找到了自己的模式,我们可以学美国,但我们永远不会把自己变成美国那样的制度,美国也一样。我一直在思考,未来到底什么样的一种政体才是一个好政体?我们已经看到,我们称之为专制的那些政体纷纷被推翻,但大众民主现在看来解决不了问题。我想未来一种混合的政体可能才是最好的:该集权的地方就要集权,因为随着各种要素的流动,国家主权和对社会安全的保障越来越重要;该分权的地方要分权,由于互联网等技术的发展,老百姓势必要参与更多公共事务。这就如同现在世界上大部分国家在经济上也都是混合体一样,法国和北欧国家的国有部门比例都很大,未来的政治形态或许也会越来越与这一经济形态吻合。中国发展——国家大了后,无论做什么,都必然会产生巨大的外在影响环球时报:尽管贸易战暂时熄火,美国对中国的遏制却越来越明显。中美关系是否注定会有更多波折?郑永年:对中美关系不能那么乐观,中国需要两条腿走路,一条腿是合作,一条腿是斗争,后者不可避免。很多人认为中美“新冷战”已经开始,我想的确有很多方面呈现这样的趋势,比如中美现在在科学技术上的人员交流几乎处于停顿状态,还有两国意识形态的对立等,这些可能是不可避免的。美国对中国的态度一直是很情绪化的。当美国感觉中国和它“相向而行”时,它就非常开心,同情中国,也愿意帮助中国,但当它感觉中国跟美国不是“相向而行”,甚至是“逆向而行”的话,它会特别气愤。很多年前,我在波士顿请教过(美国政治学家、著名汉学家)白鲁恂教授:“美国为什么对中国这么情绪化?”他说美国就是一个“使命型”的国家,总想要改变其他国家,尤其当美国认识到中国是个世俗国家,就更加觉得要改变中国。但问题是它改变不了中国。对于中国,有一种论调是,我们是不是太高调了,是否放弃了韬光养晦。我认为不是这样。我1981年上北大的时候中国人均GDP还不到300美元,也就是说在邓小平时代,韬光养晦是很容易的,但现在中国是全球第二大经济体,是很多国家最大的贸易伙伴,你想藏都藏不住。我之前去澳大利亚访问,他们说中国人吃不吃龙虾会影响到他们国家的龙虾价格,一周吃得多价格就上去,一周不吃价格就下来。所以,国家大了以后,无论做什么,都必然会产生巨大的外在影响。“脱钩”争论——只要美国仍然是资本主义国家,而中国继续保持开放,就不会完全脱钩环球时报:您如何看中美“脱钩”或“半脱钩”的说法?越来越多的学者认为可能无法避免,您怎么看?郑永年:以前老有人说,中美是“夫妻”,不会“分家”。这没有经验根据。现实中有些大城市的离婚率都快到40%了,说明夫妻也是有可能要分家的。事实上,中国加入WTO(世界贸易组织)之后,中美的互相依赖程度迅速上升,已经到了非常高的程度。其实这不是常态,如果参照美日和美欧之前的情况,接下来中美之间的贸易依存度必然会有所降低。不过,中美之间的贸易依存度减少一点或者“部分脱钩”未必一定是坏事情。两个这么大的经济体相互依存得太紧密,任何一边动一下都可能会让对方感觉很“疼”。从另一方面说,只要满足两个条件,中美就不会完全脱钩:第一,美国仍然是资本主义国家;第二,中国继续保持开放。中国没有封闭起来的理由,闭关锁国的路线已没有可能性。自上世纪80年代以来,中国总结的经验教训是封闭就要落后,落后就要挨打,这几代中国领导人从来没有忘记这个。美国是典型的资本主义国家,现在来看,这一点改变的可能性极小。而资本一定是朝着能赚钱的地方走,中国是世界上最大的市场,让华尔街放弃如此诱人的市场是不可能的。从美国历史上看,一般是白宫听华尔街的,而不是华尔街听白宫的。环球时报:高科技领域的“脱钩”也未必一定是坏事吗?郑永年:在高科技领域,首先,技术的传播和在各国间流动是不可避免的,所以我们现在讨论的实际上是一个技术先进程度的问题。比如西方的某种技术从A升级到B了,那A就不再那么被需要,接下来A肯定会被传播出去;从B升级到C了,B也会被传播出去。这个过程不会终止。但是,各国都不想把最好的技术给别人,从以前到今天一直是这样,美国从来没有把最好的技术给过中国,同时中国也不是没有原创性的东西。从某种程度上来说,我觉得中美在高科技领域本来就一直是脱钩的,从来没有真正挂钩过。这个大背景不会产生很大变化。

其静也地

其静也地2位中国博士被“赶出”美国:手机电脑被没收,研究无法继续

2020年是极其特殊甚至荒诞的一年。近日,由于特朗普匪夷所思的签证政策,两位博士后被美国赶出了实验室,甚至没收了实验室中的手机和计算机,只因他们来自中国。纽约大学尼尔实验室负责人、医学家本杰明·尼尔日前在Twitter上爆料:在他创立的实验室中,两名来自中国的博士后,因签证政策被迫离开。甚至,被没收的电脑上还有正在研究的数据,这让其余同事无法继续接下来的工作。该实验室一直在进行卵巢癌、乳腺癌相关的研究。两位被驱逐的中国博士后也在做相关方向的工作。其中一位中国科学家名叫张爽,曾在中科院拿到了博士学位,主要研究分子生物学以及动物学;2015年起,张爽来到纽约大学研究卵巢癌和细胞相关内容。另一位中国博士后冉昊,于2015年毕业于中国农业大学,获得博士学位。目前是朗格健康的高级博士后研究员,并且一直在从事“和蛋白酪氨酸磷酸酶Shp2”相关的研究。有美国网友表示,让优秀的科研人员被迫离开实验室,简直是一种耻辱。实际上,不仅研究人员会被驱逐。新入学的学生,也面临无法入境的困境。7月24日,ICE发布新规:计划于今年秋季学期入学的国际学生,只要有一门“线下”课程即可获得学生签证进入美国;如果全部课程均为网课,则不会获得签证,不得入境。目前,哈佛、南加大等学校已通知境外的新生不能入境美国。如此看来“科学无国界”,也不过是一句谎话罢了。

使民心一

使民心一棕榈大道留学offer捷报 丨 美国哥伦比亚大学经济学博士

棕榈大道 2020 申请季录取战绩祝贺棕榈大道学员收获哥伦比亚大学经济学博士录取 offer!offer 展示▲点击大图查看申请背景项目介绍哥伦比亚大学(Columbia University),简称哥大,是一所位于美国纽约曼哈顿的世界顶级私立研究型大学,为美国大学协会的十四所创始院校之一,常春藤盟校之一。哥大是美国历史最悠久的五所大学之一,也是培养诺贝尔奖获得者最多的大学之一。哥大校园里还走出 5 位美国开国元勋,奥巴马、罗斯福等四位美国总统,34 位各国元首和政府首脑,10 位美国最高法院大法官。哥大在 2020 年 US.News 全美大学排名第 3,2020年 USNews 界大学排名位列第 7,2020 QS世界大学排名第18名。▲图片来自哥伦比亚大学官网哥伦比亚大学经济学博士(PhD in Economics),该项目在美国大学的经济学专业排名中高达第7名,是很正统的经济学项目。一些著名的经济学家都出身于这个项目(比如 John Bates Clark , Wesley Clair Mitchell , Harold Hotelling and William Vickrey ,他们都属于比较早期的经济学家,在学术方面有着很深的造诣),对学界影响深远。该项目全球每年录取 20-25 个PhD,一般来说,经济学博士项目录取的国际生数量本来就不多,想拿到常青藤院校的经济学博士更是难上加难。所以一般申请的中国学生都是抱着“买彩票”的想法来尝试申请,可以说是中奖了。辅导团队申请季主导师:Hui 导师南加州大学 电影学专业硕士北京大学 中文系专业学士大三去悉尼交换期间第一次选修了电影研究课,被课上播放的瓦尔达《拾穗者》深深打动,由此确立了对电影的研究兴趣。硕士期间如愿来到全美第一的南加大电影学院学习并担任助教,协助教授指导“独立电影”,“电影理论史”等课程。担任制片及导演的一部以嗜睡症舞者为主角的电影短片作品《小小的死亡》在圣迭戈女性电影节,加尔各答国际电影节,Brightside Tavern 电影节,处女泉电影节等国际电影节上展映或获奖。其他申请结果:纽约大学 Tisch 艺术学院电影学专业哥伦比亚大学东亚研究专业华盛顿大学圣路易斯分校电影学专业德州大学奥斯汀分校电影学专业杜克大学东亚研究专业……专业导师 G 导师纽约大学 国际政治经济学博士杜克大学 政治学硕士申请战绩:【杜克大学】 政治学博士【华盛顿大学】政治学博士【德州大学奥斯汀分校】政治学博士……擅长领域:政治学丨经济学等

儿女债

儿女债研究指新冠病毒有三个世系,东亚、美国、欧洲各不同

新型冠状病毒(COVID-19)疫情蔓延全球,至今有超过160万人确诊、10万人丧生。有来自英国及德国的科学家利用基因网络技术,重塑病毒的初期演变路径。美国国家科学院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,PNAS)在4月8日刊登一篇由英国剑桥大学遗传学家福斯特博士(Dr Peter Forster)及研究团队撰写报告,他们分析首160名确诊者的病毒基因组,经过排序后发现病毒曾有多次异变。该批病毒基因组样本在去年12月24日至今年3月4日之间取得,研究团队以考古学DNA序列史前人口的技术,得出病毒演变成三个世系,他们以A、B、C分类。研究指,被称为“人类最早病毒基因”的A系病毒,与蝙蝠及穿山甲身上发现的病毒非常接近,并在疫情最初爆发的武汉找到,令人意外的是,A系病毒却不是武汉最流行的类型。A系病毒主要在美国及澳大利亚患者身上发现,另外曾在武汉居住的美国人亦有同类型病毒。而包括武汉在内的东亚地区患者身上的则主要是从A系两度异变而成B系病毒,但在东亚以外地区较少发现。研究人员认为,之所以出现这种情况有两种可能。一是因为“奠基者效应”(Founder effect)的结果,即是指一小部分病毒独立形成新群体,反映基因出现樽颈情况;二是因为B系病毒可能在免疫学或环境上更适应大部分东亚人群,需要经过变异才可在东亚以外传播。且在目前的初步阶段,B系病毒在东亚的变种率较低。至于C系病毒则是B系的“女儿”,在法国、意大利、瑞典及英国的前期病人身上都有找到,属欧洲的主要类型。报告指中国大陆的样本没发现这种病毒,但在新加坡、香港及韩国的样本找到。研究亦指出,意大利其中一个最早的确诊个案是从德国首宗病例在1月27日传入,而另一名意大利初期患者则与新加坡群组有关。福斯特称,利用演化网络分析病毒演变,有助找出其他COVID-19病毒的不明感染来源,从而找出阻止疫情扩散的方法。

癞蛤蟆

癞蛤蟆清华大学劝退博士研究生,美国名校“生活就是读书、睡觉和哭”

近日,清华大学马克思主义学院劝退两名博士研究生:两名学生违反《清华大学研究生学籍管理规定》,未请假或请假未获批准,“失联”超过两个星期的两名博士研究生被清华大学以公告形式劝退了。作家李笑来说过:浪费生命、虚度年华的人,有个共同的特征—他们拼命想控制自己完全不能控制的,却在自己真正能掌控的地方彻底失控。不仅清华大学清退博士研究生,陆续已有近百名研究生接二连三被其它高校劝退,这些处理充分说明,高校对学业的质量要求越来越高。国内高校的学生面临学业压力,国外的高校,特别是优秀留学生聚集的美国八所“常青藤盟校”,学生面临的压力不输于清华大学。在常青藤盟校中,有一句脍炙人口的名言:“来到这里,就像来到一个危机四伏的雨林,你要准备好应对禽兽般的教授、野兽般的同学,以及巨兽般的压力。”通过获得常青藤盟校录取的学生都是非常优秀、非常努力,但在这些高校里,即使从小的尖子生,不仅仅要认真应对学业、无休止的教师发问,还要在巨大的朋辈压力中谋求生存,每天的“生活就是读书、睡觉和哭。”一位在哥伦比亚大学学习媒体新闻的清华大学留学生,自认为出国前已经做好万全的思想准备,结果入学后发现,在这里学习的压力,简直尤如“群狼环伺”,丝毫不能懈怠。虽然他在学校旁边租了房子,但是,一周七天,三天校内上课,两天外出采访,两天写作或剪辑,根本没有休息日,疲惫的程度是留学前想象中的数倍:“一周总有个几天要在学校通宵。比我想象的累多了。”不过,能坚持到毕业的学生,多数会成为“走上巅峰的人生赢家”,他们在拼过“被痛苦崩溃与自我怀疑缠绕的日子”之后,日后的成就往往无可比拟:经历先苦后甜,最后笑的才是赢家。流多少汗,就会有多少薪资回报,这句话似乎有些落入俗窠,但事实的确是这样的。前几天,某地的一所职业学院旅游系学生参加中介公司介绍的实习就业,结果1.6万元的中介费,淘换来一份“在列车上卖水果”卖水果的工作。这件事固然掩藏有一些不为人知的因素,但从另一方面证明:学历低,找到的工作岗位层次也不会高。但若以时下最热门、也是分数要求最高的“清北交复”金融经营专业分析,清北年薪的平均基数超过20万元,上交的平均基数在10万元,两相比较,再次说明:文凭的分量很重要,档次差一点,薪酬相差一倍有余。人生何尝不像稼穑一样!有其自然之道,也应验一句话:越努力,越幸运。清华学子如此,世界性名校的学生亦如此。

40004-98986

40004-98986