马可

马可大学生论文投出后石沉大海,论文刊用率很低,原因只有这四点

读研之后,很多人就开始迷茫,导师天天催着看文献、阅读书籍、查阅期刊,一年下来,文献看了几百篇,期刊也翻阅了不少,书也读了,可依旧写不出论文怎么办?也有同学在苦恼,辛辛苦苦好不容易写出来一篇,前前后后改了好几遍才投出去,结果左等右等却盼来了退稿通知,欲哭无泪怎么办?还有同学投出去之后便石沉大海杳无音信,面对以上这些情况,你是否也是束手无策?作为过来人,我想告诉你为何你的论文刊用率很低呢?无非以下几种原因:一、论文内容原创性较低当前,很多同学写论文,尤其是第一次写论文,往往无从下笔,只能参考大量文献,尤其是文献综述,参考大量文献后并没有提出自己的观点,反而将他人的研究成果进行了汇总。其实,从本质上讲,这并不是文献综述。你要知道,一篇好的论文首先要有自己的观点,起码在文中表明自己的立场,提出与众不同的见解,别人才会去下载去引用,但是倘若你所提出的观点没有理论依据的支撑,显然是站不住脚的。所以,任何观点的提出都不是凭空产生的,而是有实践证明或理论事实的,有理有据才会更有信服力。为此,一味地借鉴别人的思想,换汤不换药的文章很难被录用甚至发表,要想自己撰写的论文得到核心期刊的青睐,你就得充分发挥实力,提出创新性的观点,并进行验证。二、论文内容不符合期刊主题大部分期刊都有自己的宗旨,并不是所有的论文都会收录,一般情况下只收录与本期刊办刊宗旨和思想一致的论文。比如期刊《教师发展研究》,它的期刊宗旨是反映学科教育研究、继续教育理论与实践以及中小学教育教学改革等。因此,如果你想投该期刊,就必须按照该期刊的要求撰写相应的论文,论文主题一定要符合期刊宗旨。所以说,你可以先锁定目标期刊,然后钻研、梳理总结该期刊的论文特点,并依据你所归纳的论文特点进行写作,这样一来论文的录用率自然而然就提高了。三、论文内容质量不高很多同学初次写稿,并不懂得论文中的专业术语,大部分内容可能使用了大白话,这样的论文自然将会面临退稿的风险。那么如何规避这种风险呢?一方面你可以阅读大量的文献,仔细品读文献中是如何用词的,尤其是过渡词的选取,注意文章的写作结构及特点,并刻意模仿;另一方面,阅读本专业领域的重量级书籍,通过读大量的书,体会作者的语言描写特点, 学会运用书中所描写的语言去写作,尽量减少白话文的应用,而且论文一定要有数据支撑,同时这些数据是经过实践验证可行的。简单来说就是研究成果一定要有充足的理由支持,要运用一定的研究方法,内容要充实,表述要准确。四、错过了最佳投稿时间关于论文的投稿时间,大部分同学都忽视了时间点,更多的是没有注意到时间的重要性。对于热点话题的写作,比如智慧校园刚刚兴起的时候,我抓住时机写了一篇“互联网+时代智慧校园在高校中的应用研究”,并在完稿后迅速投到了数字教育期刊,结果三个月之后就拿到了样刊,五个月后就拿到了稿费;同样的,朋友也写了一篇智慧校园相关的文章,却拖了半年后才投出去,结果中国知网半年已经收录了很多智慧校园相关的文献,自然而然她没有收到目标期刊的录用通知,只能退而求其次选择非核心期刊发表。所以说抓住时机也很重要。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除。

草人

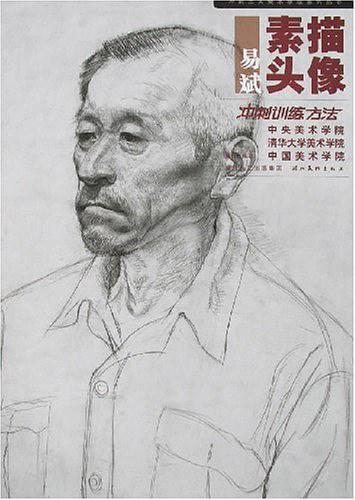

草人投sci如何快速选择投稿杂志

一直有人在问小编,sci投稿怎么选择期刊。这里需要考虑因素,包括期刊方向,影响因子,审稿周期等等。今天我就给大家讲讲如何快速选择sci期刊吧,希望对大家有所帮助。MedSci(梅斯医学)致力于医疗质量的改善,从事临床研究服务、数据管理、医学统计、临床培训、继续教育等支持,促进临床医生职业发展和医疗智慧化。今天就给大家介绍,如何在梅斯医学网站查找sci期刊相关资料。上图是梅斯医学的官网,首先我们选择“工具”,然后点击“期刊查询”。在输入框填写你所要查找的杂志专业方向(中文),比如:癌症然后你就能够看到有关癌症杂志的各种资料,比如影响因子点击“greenSCI”就能够看到。你还能够看到投稿命中率,审稿周期等等。如果你想看具体的信息,比如投稿经验,中国文章的数量等等,你可以点击“期刊名称”进入查看。你能够看到各种选项,比如期刊论坛,中国sci论文,期刊介绍,投稿信息,杂志官网等等。通过这些资料综合分析后确定你所要投的杂志。注意①该期刊文章的研究方向;②该期刊文章的数据量;③文章格式要求。筛选一个合适的期刊是科研过程中十分重要的一个环节。考虑将文章投给哪个期刊更合适一些,不要因为被最先选择的期刊拒稿而沮丧,而是根据审稿意见认真修改,并将稿件投递到其他拟投稿期刊。

开以阴阳

开以阴阳(现场实录)政府工作报告

政府工作报告——2020年5月22日在第十三届全国人民代表大会第三次会议上国务院总理 李克强各位代表:现在,我代表国务院,向大会报告政府工作,请予审议,并请全国政协委员提出意见。这次新冠肺炎疫情,是新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的公共卫生事件。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,经过全国上下和广大人民群众艰苦卓绝努力并付出牺牲,疫情防控取得重大战略成果。当前,疫情尚未结束,发展任务异常艰巨。要努力把疫情造成的损失降到最低,努力完成今年经济社会发展目标任务。一、2019年和今年以来工作回顾去年,我国发展面临诸多困难挑战。世界经济增长低迷,国际经贸摩擦加剧,国内经济下行压力加大。以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民攻坚克难,完成全年主要目标任务,为全面建成小康社会打下决定性基础。——经济运行总体平稳。国内生产总值达到99.1万亿元,增长6.1%。城镇新增就业1352万人,调查失业率在5.3%以下。居民消费价格上涨2.9%。国际收支基本平衡。——经济结构和区域布局继续优化。社会消费品零售总额超过40万亿元,消费持续发挥主要拉动作用。先进制造业、现代服务业较快增长。粮食产量保持在1.3万亿斤以上。常住人口城镇化率首次超过60%,重大区域战略深入实施。——发展新动能不断增强。科技创新取得一批重大成果。新兴产业持续壮大,传统产业加快升级。大众创业万众创新深入开展,企业数量日均净增1万户以上。——改革开放迈出重要步伐。供给侧结构性改革继续深化,重要领域改革取得新突破。减税降费2.36万亿元,超过原定的近2万亿元规模,制造业和小微企业受益最多。政府机构改革任务完成。“放管服”改革纵深推进。设立科创板。共建“一带一路”取得新成效。出台外商投资法实施条例,增设上海自贸试验区新片区。外贸外资保持稳定。——三大攻坚战取得关键进展。农村贫困人口减少1109万,贫困发生率降至0.6%,脱贫攻坚取得决定性成就。污染防治持续推进,主要污染物排放量继续下降,生态环境总体改善。金融运行总体平稳。——民生进一步改善。居民人均可支配收入超过3万元。基本养老、医疗、低保等保障水平提高。城镇保障房建设和农村危房改造深入推进。义务教育学生生活补助人数增加近40%,高职院校扩招100万人。我们隆重庆祝中华人民共和国成立70周年,极大激发全国各族人民的爱国热情,汇聚起夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的磅礴力量。我们加强党风廉政建设,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,严格落实中央八项规定精神,持续纠治“四风”,为基层松绑减负。中国特色大国外交成果丰硕。成功举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛等重大主场外交活动,习近平主席等党和国家领导人出访多国,出席二十国集团领导人峰会、金砖国家领导人会晤、亚信峰会、上海合作组织峰会、东亚合作领导人系列会议、中欧领导人会晤、中日韩领导人会晤等重大活动。积极参与全球治理体系建设和改革,推动构建人类命运共同体。经济外交、人文交流卓有成效。中国为促进世界和平与发展作出了重要贡献。各位代表!新冠肺炎疫情发生后,党中央将疫情防控作为头等大事来抓,习近平总书记亲自指挥、亲自部署,坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位。在党中央领导下,中央应对疫情工作领导小组及时研究部署,中央指导组加强指导督导,国务院联防联控机制统筹协调,各地区各部门履职尽责,社会各方面全力支持,开展了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。广大医务人员英勇奋战,人民解放军指战员勇挑重担,科技工作者协同攻关,社区工作者、公安干警、基层干部、新闻工作者、志愿者坚守岗位,快递、环卫、抗疫物资生产运输人员不辞劳苦,亿万普通劳动者默默奉献,武汉人民、湖北人民坚韧不拔,社会各界和港澳台同胞、海外侨胞捐款捐物。中华儿女风雨同舟、守望相助,筑起了抗击疫情的巍峨长城。在疫情防控中,我们按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求,抓紧抓实抓细各项工作。及时采取应急举措,对新冠肺炎实行甲类传染病管理,各地启动重大突发公共卫生事件一级响应。坚决打赢武汉和湖北保卫战并取得决定性成果,通过果断实施严格管控措施,举全国之力予以支援,调派4万多名医护人员驰援,快速扩充收治床位,优先保障医用物资,不断优化诊疗方案,坚持中西医结合,全力救治患者,最大程度提高治愈率、降低病亡率。延长全国春节假期,推迟开学、灵活复工、错峰出行,坚持群防群控,坚持“四早”,坚决控制传染源,有效遏制疫情蔓延。加强药物、疫苗和检测试剂研发。迅速扩大医用物资生产,短时间内大幅增长,抓好生活必需品保供稳价,保障交通干线畅通和煤电油气供应。因应疫情变化,适时推进常态化防控。针对境外疫情蔓延情况,及时构建外防输入体系,加强对境外我国公民的关心关爱。积极开展国际合作,本着公开、透明、负责任态度,及时通报疫情信息,主动分享防疫技术和做法,相互帮助、共同抗疫。对我们这样一个拥有14亿人口的发展中国家来说,能在较短时间内有效控制疫情,保障了人民基本生活,十分不易、成之惟艰。我们也付出巨大代价,一季度经济出现负增长,生产生活秩序受到冲击,但生命至上,这是必须承受也是值得付出的代价。我们统筹推进疫情防控和经济社会发展,不失时机推进复工复产,推出8个方面90项政策措施,实施援企稳岗,减免部分税费,免收所有收费公路通行费,降低用能成本,发放贴息贷款。按程序提前下达地方政府专项债券。不误农时抓春耕。不懈推进脱贫攻坚。发放抗疫一线和困难人员补助,将价格临时补贴标准提高1倍。这些政策使几亿人受益,及时有效促进了保供稳价和复工复产,我国经济表现出坚强韧性和巨大潜能。各位代表!去年以来经济社会发展和今年疫情防控取得的成绩,是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果,是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果,是全党全军全国各族人民团结奋斗的结果。我代表国务院,向全国各族人民,向各民主党派、各人民团体和各界人士,表示诚挚感谢!向香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞,表示诚挚感谢!向关心支持中国现代化建设和抗击疫情的各国政府、国际组织和各国朋友,表示诚挚感谢!在肯定成绩的同时,我们也清醒看到面临的困难和问题。受全球疫情冲击,世界经济严重衰退,产业链供应链循环受阻,国际贸易投资萎缩,大宗商品市场动荡。国内消费、投资、出口下滑,就业压力显著加大,企业特别是中小微企业困难凸显,金融等领域风险有所积聚,基层财政收支矛盾加剧。政府工作存在不足,形式主义、官僚主义仍较突出,少数干部不作为、不会为。一些领域腐败问题多发。在疫情防控中,公共卫生应急管理等方面暴露出不少薄弱环节,群众还有一些意见和建议应予重视。我们一定要努力改进工作,切实履行职责,尽心竭力不辜负人民的期待。二、今年发展主要目标和下一阶段工作总体部署做好今年政府工作,要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧扣全面建成小康社会目标任务,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,在疫情防控常态化前提下,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力推动高质量发展,坚决打好三大攻坚战,加大“六稳”工作力度,保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转,坚定实施扩大内需战略,维护经济发展和社会稳定大局,确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务,全面建成小康社会。当前和今后一个时期,我国发展面临风险挑战前所未有,但我们有独特政治和制度优势、雄厚经济基础、巨大市场潜力,亿万人民勤劳智慧。只要直面挑战,坚定发展信心,增强发展动力,维护和用好我国发展重要战略机遇期,当前的难关一定能闯过,中国的发展必将充满希望。综合研判形势,我们对疫情前考虑的预期目标作了适当调整。今年要优先稳就业保民生,坚决打赢脱贫攻坚战,努力实现全面建成小康社会目标任务;城镇新增就业900万人以上,城镇调查失业率6%左右,城镇登记失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3.5%左右;进出口促稳提质,国际收支基本平衡;居民收入增长与经济增长基本同步;现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽;重大金融风险有效防控;单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降,努力完成“十三五”规划目标任务。需要说明的是,我们没有提出全年经济增速具体目标,主要因为全球疫情和经贸形势不确定性很大,我国发展面临一些难以预料的影响因素。这样做,有利于引导各方面集中精力抓好“六稳”、“六保”。“六保”是今年“六稳”工作的着力点。守住“六保”底线,就能稳住经济基本盘;以保促稳、稳中求进,就能为全面建成小康社会夯实基础。要看到,无论是保住就业民生、实现脱贫目标,还是防范化解风险,都要有经济增长支撑,稳定经济运行事关全局。要用改革开放办法,稳就业、保民生、促消费,拉动市场、稳定增长,走出一条有效应对冲击、实现良性循环的新路子。积极的财政政策要更加积极有为。今年赤字率拟按3.6%以上安排,财政赤字规模比去年增加1万亿元,同时发行1万亿元抗疫特别国债。这是特殊时期的特殊举措。上述2万亿元全部转给地方,建立特殊转移支付机制,资金直达市县基层、直接惠企利民,主要用于保就业、保基本民生、保市场主体,包括支持减税降费、减租降息、扩大消费和投资等,强化公共财政属性,决不允许截留挪用。要大力优化财政支出结构,基本民生支出只增不减,重点领域支出要切实保障,一般性支出要坚决压减,严禁新建楼堂馆所,严禁铺张浪费。各级政府必须真正过紧日子,中央政府要带头,中央本级支出安排负增长,其中非急需非刚性支出压减50%以上。各类结余、沉淀资金要应收尽收、重新安排。要大力提质增效,各项支出务必精打细算,一定要把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处,一定要让市场主体和人民群众有真真切切的感受。稳健的货币政策要更加灵活适度。综合运用降准降息、再贷款等手段,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年。保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。创新直达实体经济的货币政策工具,务必推动企业便利获得贷款,推动利率持续下行。就业优先政策要全面强化。财政、货币和投资等政策要聚力支持稳就业。努力稳定现有就业,积极增加新的就业,促进失业人员再就业。各地要清理取消对就业的不合理限制,促就业举措要应出尽出,拓岗位办法要能用尽用。脱贫是全面建成小康社会必须完成的硬任务,要坚持现行脱贫标准,强化扶贫举措落实,确保剩余贫困人口全部脱贫,健全和执行好返贫人口监测帮扶机制,巩固脱贫成果。要打好蓝天、碧水、净土保卫战,实现污染防治攻坚战阶段性目标。加强重大风险防控,坚决守住不发生系统性风险底线。今年已过去近5个月,下一阶段要毫不放松常态化疫情防控,抓紧做好经济社会发展各项工作。出台的政策既保持力度又考虑可持续性,根据形势变化还可完善,我们有决心有能力完成全年目标任务。三、加大宏观政策实施力度,着力稳企业保就业保障就业和民生,必须稳住上亿市场主体,尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。加大减税降费力度。强化阶段性政策,与制度性安排相结合,放水养鱼,助力市场主体纾困发展。今年继续执行下调增值税税率和企业养老保险费率等制度,新增减税降费约5000亿元。前期出台六月前到期的减税降费政策,包括免征中小微企业养老、失业和工伤保险单位缴费,减免小规模纳税人增值税,免征公共交通运输、餐饮住宿、旅游娱乐、文化体育等服务增值税,减免民航发展基金、港口建设费,执行期限全部延长到今年年底。小微企业、个体工商户所得税缴纳一律延缓到明年。预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。要坚决把减税降费政策落到企业,留得青山,赢得未来。推动降低企业生产经营成本。降低工商业电价5%政策延长到今年年底。宽带和专线平均资费降低15%。减免国有房产租金,鼓励各类业主减免或缓收房租,并予政策支持。坚决整治涉企违规收费。强化对稳企业的金融支持。中小微企业贷款延期还本付息政策再延长至明年3月底,对普惠型小微企业贷款应延尽延,对其他困难企业贷款协商延期。鼓励银行大幅增加小微企业信用贷、首贷、无还本续贷。大幅拓展政府性融资担保覆盖面并明显降低费率。大型商业银行普惠型小微企业贷款增速要高于40%。支持企业扩大债券融资。加强监管,防止资金“空转”套利。金融机构与贷款企业共生共荣,鼓励银行合理让利。为保市场主体,一定要让中小微企业贷款可获得性明显提高,一定要让综合融资成本明显下降。千方百计稳定和扩大就业。加强对重点行业、重点群体就业支持。今年高校毕业生达874万人,要促进市场化社会化就业,高校和属地政府都要提供不断线的就业服务。做好退役军人就业保障。实行农民工在就业地平等享受就业服务政策。帮扶残疾人、零就业家庭等困难群体就业。我国包括零工在内的灵活就业人员数以亿计,今年对低收入人员实行社保费自愿缓缴政策,涉及就业的行政事业性收费全部取消。资助以训稳岗,今明两年职业技能培训3500万人次以上,高职院校扩招200万人,要使更多劳动者长技能、好就业。四、依靠改革激发市场主体活力,增强发展新动能困难挑战越大,越要深化改革,破除体制机制障碍,激发内生发展动力。深化“放管服”改革。在常态化疫情防控下,要调整措施、简化手续,促进全面复工复产、复市复业。推动更多服务事项一网通办,做到企业开办全程网上办理。放宽小微企业、个体工商户登记经营场所限制,便利各类创业者注册经营、及时享受扶持政策。支持大中小企业融通发展。以公正监管维护公平竞争,持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。推进要素市场化配置改革。推动中小银行补充资本和完善治理,更好服务中小微企业。改革创业板并试点注册制。强化保险保障功能。赋予省级政府建设用地更大自主权。促进人才流动,培育技术和数据市场,激活各类要素潜能。提升国资国企改革成效。实施国企改革三年行动。完善国资监管体制,深化混合所有制改革。基本完成剥离办社会职能和解决历史遗留问题。国企要聚焦主责主业,健全市场化经营机制,提高核心竞争力。优化民营经济发展环境。保障民营企业平等获取生产要素和政策支持,清理废除与企业性质挂钩的不合理规定。限期清偿政府机构拖欠民营和中小企业款项。构建亲清政商关系,促进非公有制经济健康发展。推动制造业升级和新兴产业发展。大幅增加制造业中长期贷款。发展工业互联网,推进智能制造。电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用,要继续出台支持政策,全面推进“互联网+”,打造数字经济新优势。提高科技创新支撑能力。稳定支持基础研究和应用基础研究,引导企业增加研发投入。加快建设国家实验室,重组国家重点实验室体系,发展社会研发机构。深化国际科技合作。加强知识产权保护。实行重点项目攻关“揭榜挂帅”,谁能干就让谁干。深入推进大众创业万众创新。发展创业投资,增加创业担保贷款。深化新一轮全面创新改革试验,新建一批双创示范基地,坚持包容审慎监管,发展平台经济、共享经济,更大激发社会创造力。五、实施扩大内需战略,推动经济发展方式加快转变我国内需潜力大,要深化供给侧结构性改革,突出民生导向,使提振消费与扩大投资有效结合、相互促进。推动消费回升。通过稳就业促增收保民生,提高居民消费意愿和能力。支持餐饮、商场、文化、旅游、家政等生活服务业恢复发展,推动线上线下融合。发展养老、托幼服务。改造提升步行街。支持电商、快递进农村,拓展农村消费。要多措并举扩消费,适应群众多元化需求。扩大有效投资。今年拟安排地方政府专项债券3.75万亿元,比去年增加1.6万亿元,提高专项债券可用作项目资本金的比例,中央预算内投资安排6000亿元。重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设,主要是:加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。加强新型城镇化建设,大力提升县城公共设施和服务能力,以适应农民日益增加的到县城就业安家需求。新开工改造城镇老旧小区3.9万个,支持加装电梯,发展用餐、保洁等多样社区服务。加强交通、水利等重大工程建设。增加国家铁路建设资本金1000亿元。健全市场化投融资机制,支持民营企业平等参与。要优选项目,不留后遗症,让投资持续发挥效益。深入推进新型城镇化。发挥中心城市和城市群综合带动作用,培育产业、增加就业。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策,促进房地产市场平稳健康发展。完善便民设施,让城市更宜业宜居。加快落实区域发展战略。继续推动西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展。深入推进京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展。推进长江经济带共抓大保护。编制黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要。推动成渝地区双城经济圈建设。促进革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区加快发展。发展海洋经济。实施好支持湖北发展一揽子政策,支持保就业、保民生、保运转,促进经济社会秩序全面恢复。提高生态环境治理成效。突出依法、科学、精准治污。深化重点地区大气污染治理攻坚。加强污水、垃圾处置设施建设。加快危化品生产企业搬迁改造。壮大节能环保产业。严惩非法捕杀和交易野生动物行为。实施重要生态系统保护和修复重大工程,促进生态文明建设。保障能源安全。推动煤炭清洁高效利用,发展可再生能源,完善石油、天然气、电力产供销体系,提升能源储备能力。六、确保实现脱贫攻坚目标,促进农业丰收农民增收落实脱贫攻坚和乡村振兴举措,保障重要农产品供给,提高农民生活水平。坚决打赢脱贫攻坚战。加大剩余贫困县和贫困村攻坚力度,对外出务工劳动力,要在就业地稳岗就业。开展消费扶贫行动,支持扶贫产业恢复发展。加强易地扶贫搬迁后续扶持。深化东西部扶贫协作和中央单位定点扶贫。强化兜底保障。搞好脱贫攻坚普查。接续推进脱贫与乡村振兴有效衔接,全力让脱贫群众迈向富裕。着力抓好农业生产。稳定粮食播种面积和产量,提高复种指数,提高稻谷最低收购价,增加产粮大县奖励,大力防治重大病虫害。惩处违法违规侵占耕地行为,新建高标准农田8000万亩。深化农村改革。恢复生猪生产。压实“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制。14亿中国人的饭碗,我们有能力也务必牢牢端在自己手中。拓展农民就业增收渠道。支持农民就近就业创业,扩大以工代赈规模,让返乡农民工能打工、有收入。扶持适度规模经营主体,加强农户社会化服务。增加专项债券投入,支持现代农业设施、饮水安全工程和人居环境整治,持续改善农民生产生活条件。七、推进更高水平对外开放,稳住外贸外资基本盘面对外部环境变化,要坚定不移扩大对外开放,稳定产业链供应链,以开放促改革促发展。促进外贸基本稳定。围绕支持企业增订单稳岗位保就业,加大信贷投放,扩大出口信用保险覆盖面,降低进出口合规成本,支持出口产品转内销。加快跨境电商等新业态发展,提升国际货运能力。推进新一轮服务贸易创新发展试点。筹办好第三届进博会,积极扩大进口,发展更高水平面向世界的大市场。积极利用外资。大幅缩减外资准入负面清单,出台跨境服务贸易负面清单。赋予自贸试验区更大改革开放自主权,加快海南自由贸易港建设,在中西部地区增设自贸试验区、综合保税区,增加服务业扩大开放综合试点。营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境。高质量共建“一带一路”。坚持共商共建共享,遵循市场原则和国际通行规则,发挥企业主体作用,开展互惠互利合作。引导对外投资健康发展。推动贸易和投资自由化便利化。坚定维护多边贸易体制,积极参与世贸组织改革。推动签署区域全面经济伙伴关系协定,推进中日韩等自贸谈判。共同落实中美第一阶段经贸协议。中国致力于加强与各国经贸合作,实现互利共赢。八、围绕保障和改善民生,推动社会事业改革发展面对困难,基本民生的底线要坚决兜牢,群众关切的事情要努力办好。加强公共卫生体系建设。坚持生命至上,改革疾病预防控制体制,完善传染病直报和预警系统,坚持及时公开透明发布疫情信息。用好抗疫特别国债,加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入,增加防疫救治医疗设施,增加移动实验室,强化应急物资保障,强化基层卫生防疫。深入开展爱国卫生运动。要大幅提升防控能力,坚决防止疫情反弹,坚决守护人民健康。提高基本医疗服务水平。居民医保人均财政补助标准增加30元,开展门诊费用跨省直接结算试点。对受疫情影响的医疗机构给予扶持。促进中医药振兴发展。严格食品药品监管,确保安全。推动教育公平发展和质量提升。有序组织中小学教育教学和中高考工作。加强乡镇寄宿制学校和县城学校建设,办好特殊教育、继续教育,支持和规范民办教育,帮助民办幼儿园纾困。推进一流大学和一流学科建设。扩大高校面向农村和贫困地区招生规模。要优化投入结构,让教育资源惠及所有家庭和孩子,让他们有更光明未来。加大基本民生保障力度。上调退休人员基本养老金,提高城乡居民基础养老金最低标准。全国近3亿人领取养老金,必须确保按时足额发放。完善退役军人优抚安置制度。做好因公殉职人员抚恤。扩大失业保险保障范围,将参保不足1年的农民工等失业人员都纳入常住地保障。扩大低保保障范围,对城乡困难家庭应保尽保,将符合条件的城镇失业和返乡人员及时纳入低保。对因灾因病遭遇暂时困难的人员,都要实施救助。要切实保障所有困难群众基本生活,保民生也必将助力更多失业人员再就业敢创业。丰富群众精神文化生活。培育和践行社会主义核心价值观,发展哲学社会科学、新闻出版、广播影视、文物等事业。加强公共文化服务,筹办北京冬奥会、冬残奥会,倡导全民健身,使全社会充满活力、向上向善。加强和创新社会治理。完善社区服务功能。支持社会组织、人道救助、志愿服务、慈善事业等健康发展。保障妇女、儿童、老人、残疾人合法权益。完善信访制度,加强法律援助,及时解决群众合理诉求。开展第七次全国人口普查。加强国家安全能力建设。依法打击各类犯罪,建设更高水平的平安中国。强化安全生产责任。加强洪涝、火灾、地震等灾害防御,做好气象服务,提高应急救援和防灾减灾能力。实施安全生产专项整治。坚决遏制重特大事故发生。各位代表!面对艰巨繁重任务,各级政府要自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,践行以人民为中心的发展思想,落实全面从严治党要求,坚持依法行政,坚持政务公开,提高治理能力。要依法接受同级人大及其常委会的监督,自觉接受人民政协的民主监督,主动接受社会和舆论监督。强化审计监督。发挥好工会、共青团、妇联等群团组织作用。政府工作人员要自觉接受法律、监察和人民监督。加强廉洁政府建设,坚决惩治腐败。各级政府要始终坚持实事求是,牢牢把握社会主义初级阶段这个基本国情,遵循客观规律,一切从实际出发,立足办好自己的事。要大力纠治“四风”,把广大基层干部干事创业的手脚从形式主义的束缚中解脱出来,为担当者担当,让履职者尽责。要紧紧依靠人民群众,尊重基层首创精神,以更大力度推进改革开放,激发社会活力,凝聚亿万群众的智慧和力量,这是我们战胜一切困难挑战的底气。广大干部应临难不避、实干为要,凝心聚力抓发展、保民生。只要我们始终与人民群众同甘共苦、奋力前行,中国人民追求美好生活的愿望一定能实现。今年要编制好“十四五”规划,为开启第二个百年奋斗目标新征程擘画蓝图。各位代表!我们要坚持和完善民族区域自治制度,支持少数民族和民族地区加快发展,铸牢中华民族共同体意识。全面贯彻党的宗教工作基本方针,发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。海外侨胞是祖国的牵挂,是联通世界的重要桥梁,要发挥好侨胞侨眷的独特优势,不断增强中华儿女凝聚力,同心共创辉煌。去年以来,国防和军队建设取得重要进展,人民军队在疫情防控中展示了听党指挥、闻令而动、勇挑重担的优良作风。要深入贯彻习近平强军思想,深入贯彻新时代军事战略方针,坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军。坚持党对人民军队的绝对领导,严格落实军委主席负责制。坚定维护国家主权、安全、发展利益。打好军队建设发展“十三五”规划落实攻坚战,编制军队建设“十四五”规划。深化国防和军队改革,提高后勤和装备保障能力,推动国防科技创新发展。完善国防动员体系,始终让军政军民团结坚如磐石。我们要全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针,建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制,落实特区政府的宪制责任。支持港澳发展经济、改善民生,更好融入国家发展大局,保持香港、澳门长期繁荣稳定。我们要坚持对台工作大政方针,坚决反对和遏制“台独”分裂行径。完善促进两岸交流合作、深化两岸融合发展、保障台湾同胞福祉的制度安排和政策措施,团结广大台湾同胞共同反对“台独”、促进统一,我们一定能开创民族复兴的美好未来。应对公共卫生危机、经济严重衰退等全球性挑战,各国应携手共进。中国将同各国加强防疫合作,促进世界经济稳定,推进全球治理,维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序,推动构建人类命运共同体。中国坚定不移走和平发展道路,在扩大开放中深化与各国友好合作,中国始终是促进世界和平稳定与发展繁荣的重要力量。各位代表!中华民族向来不畏艰难险阻,当代中国人民有战胜任何挑战的坚定意志和能力。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,迎难而上,锐意进取,统筹推进疫情防控和经济社会发展,努力完成全年目标任务,为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗!来源:新华网文字直播实录编辑:沐沐投稿:小北欢迎各位有才华的伙伴投稿,有很丰厚的稿酬呦~关注微信公众号北疆女声,回复关键词【投稿】,了解更多。

六月虫

六月虫快评丨人大法硕复试多人成绩0分,校方该有个明确说法

有理有据的处理依据及结论,才能让这个众说纷纭的事件不再出现各种“阴谋论”的猜测,这也是对0分考生的负责。“人大法硕复试30余人成绩0分”这一话题近日成为微博热搜。4月8日,有网友爆料称,出现0分的原因,是因为这些考生违反了考试规则,在复试过程中存在“泄题”的情况。对此,人大法学院工作人员对媒体表示,确有0分考生存在的情况,但并不清楚是否是因为“泄题”导致的处罚。按照相关网帖的描述:法硕的同学都爱建群,复试相互交流,群内还备注了实名,在今年人大法硕复试当天,复试早的同学在群内分享了自己的复试题目,此举违反了中国人民大学复试相关规定,被群内其他考生截图举报,导致分享了复试题目的考生全部复试记零分,其中有415分的考生,还有大量380和390分的考生。据报道,人大法学院网站今年3月23日公布了法律硕士招生考试复试办法及复试名单,其中要求考生签署《诚信复试承诺书》及《复试考场规则告知书》。诚信复试承诺书中要求,保证复试过程不录音录像,不保存和传播复试有关内容。因此,如果此次人大法学考研复试0分的同学均被认定违规,那么无论出于什么样的主、客观原因,他们都应接受处罚。毕竟,规则就是规则,认可规则就应该接受处罚,法律本就讲究严谨、自律,作为学习法律的法学考生,更应该建立规则意识,进行自我约束。但问题并非非黑即白这么简单。正如一个行为是否构成罪,有其要素标准,也即犯罪的构成要件。那么,此次法学复试考生的行为,是否构成了违反相关考试规定的要件,起码从目前已知的公开信息来看,并无法准确判断。而这也是引发舆论热议的原因之一。由于疫情原因,今年人大考研复试采取的是网络远程复试方式。通常,考研复试是在所报考院校的校内线下进行,整体环境严肃紧张,鲜有出现交流复试问题的情况出现。网络复试的方式,则意味着考生结束作答后,随即进入一种自由状态。由紧张变放松,人们的心理状态往往容易松懈,在这样的状态下很容易忽略一些规则约束,即讲出刚刚所经历的一些紧张的事情。在这种情形下,很多事情就比较难以界定了。有过考试经历的人多多少少都有着考完试交流的习惯,这样的习惯很多时候并非是为了帮助作弊,可能只是一种同学之间的信息交流。再者,考试总有结束之时,复试早的同学结束复试后,他所处的时间节点是否仍属于规定意义上的复试时间内,也不得而知。因此,对于这一事件,校方有义务也有必要及时回应,给出明确说法。有理有据的处理依据及结论,才能让这个众说纷纭的事件不再出现各种“阴谋论”的猜测,这也是对0分考生的负责。无论如何,事情已然发生,对所有高校而言也未尝不是一个警示。对于研究生复试这样影响颇大的关键考试,恐怕各个高校都应该在此事件后,汲取经验,完善流程规定上的模糊、疏忽之处,避免类似的问题再度出现。毕竟,谁都不愿意见到高分考生因此而错失继续教育的机会。红星新闻特约评论员 陈城编辑 汪垠涛红星评论投稿邮箱:hxpl2020@qq.com(下载红星新闻,报料有奖!)

地无私载

地无私载课堂秀|创新设计学院第二季国际联合设计教学工作坊即将启动

2020中国美术学院创新设计学院第二季YOUNG to young国际联合设计教学工作坊2020.6.15-7.15 即 将 全 面 启 动YOUNG to young 是中国美术学院创新设计学院设置在第三学期(又称小学期)的国际课程项目,是中国美术学院首次尝试区别于传统教学单元的跨班融合的全球联合教学实验。延续第一季的Open Call,今年我们再次向全球优秀的青年设计师、艺术家、科学家、创新者发出真挚邀请,最终共有48位青年导师入选这场活力激荡的教学行动。第一季YOUNG to young以“Playshop”作为主题,“Playshop”是“Workshop”的一种变体,中文翻译为“玩吧”(Come to Play)。我们将所有的教与学都潜藏于“玩”中,又同时以“玩”为目的,创造了一场活力激荡的艺术设计教育体验。第二季 YOUNG to young 国际联合设计教育工作坊,我们以“Illusion幻觉”为题,来集体发明与思考当代科技与艺术语境下的新感知体系。“幻觉”一度被定义为艺术的基本存在方式,艺术语言对可见世界的指称方式既通显又神秘,迄今仍奥妙深藏,在视觉变异的历史中,我们习得了视错觉(optical illusion)、歪像 (anamorphosis)、虚幻图景(phantom image)、刺激模式(stimulus pattern )、仿真镜像,这一切使我们置身“同一性幻觉”之中,在被模拟物包围、被幻影支配的视觉控制之下,用最彰显的“虚假”制造出了“超真实”(Hyper-Reality)的感知。更有物理学家提出了一个大“脑洞”观点:宇宙可能只是一个巨大的幻影,宇宙万物都不是真实存在的,宇宙中的事物完全只是被投影的幻象!“幻觉”让我们在知觉理论与错觉实验之间启动了可能性,使科技与艺术有机会在此碰撞与协力,共同“创造与发明”“制作与匹配”(making and matching),探索世界中的惊奇与奥秘。导师组合方案02:08Illusion — 幻觉 | 主题学术讲座 Thematic academic lecture #1讲 / 讲座名称:艺术的生物学Lecture Name :The Biology of Arts2020.06.18 14:00-16:00主讲:西湖大学 / 许田教授#2讲 / 讲座名称:主观感知的神经基础Lecture Name :Neural basis for subjective perception2020.06.19 14:00-16:00主讲:西湖大学 / 孙一教授导师介绍:2018级导师组 1课程名称:辨幻作物Course Name: Illusory and Speculative Artifacts导师组:Ayodamola Tanimowo Okunseinde、马川、程之璐助教:方绮婷学生:2-1-A+2-1-B课程简介:《辨幻作物》课程旨在质疑与确认思辨设计与参与式设计作为框架在调研和生产新奇的原型设计中的重要地位。我们对未来的感知往往是通过媒体、文化档案、精选读物以及既成的事实来推测的。在这个过程下,我们甚至无意识地接受了特定的观点。《辨幻作物》要求我们通过思辨设计、协同设计以及参与式研讨会来重新设想未来。这个课程将通过叙事和原型设计来重新审视过去和思考现在,通过阅读文献档案以及使用非传统的设计方法,解构虚幻的和先前持有的未来概念。主要方向:思辨设计 / 协同设计和参与式设计 / 以人为中心的设计 / 未来主义你将收获:1.了解思辨设计、协同设计和参与性设计2.概念化和成品化一件思辨设计人工制品3.使用Raspberry Pi和或Arnio进行数字/模拟输入和输出4.了解Python、Javascript和NodeJS的核心用法5.使用Python和NodeJS创建web服务器6.了解网络系统的要素7.在Processing library p5js中实现实时数据可视化8.了解艺术设计的原型(prototype)的重要性9.了解强大的概念性开发的重要性作品拼图:(上)/Ayodamola Okunseinde—(中)/马川 —(下)/程之璐Ayodamola OkunseindeAyodamola Tanimowo Okunseinde (ayo)是一位居住和工作在纽约的尼日利亚裔美国艺术家、设计师和时间旅行者。他的作品包括绘画和推测性设计、物理互动作品、可穿戴技术和“技术回收”的探索。Okunseinde是Dissident Display Studios的联合创始人和创意总监,该工作室和艺术画廊位于华盛顿特区,创作了多部互动表演作品,并在墨西哥、芬兰和克罗地亚等多个国家演出。他曾在第11届上海双年展、翠贝卡故事景观展、EYEO音乐节、布鲁克林博物馆、麻省理工学院的《摇篮之外》和《非洲乌托邦》等展览中展出。他的作品本身存在于物理空间和数字空间之间,跨越过去、现在和未来。他们要求我们通过技术,在穿越时空的过程中重新想象种族、身份、政治和文化的概念。他拥有纽约帕森斯设计学院的设计和技术硕士学位,目前是该学院的兼职教授。马川 MA CHUAN 独立设计师,2011年毕业于中国美术学院工业设计本科并于2014年免试推荐为人与交流方向研究生,2016年获得英国皇家艺术学院(Royal College of Art) 产品设计硕士学位(Design Procts MA) 。本科期间连续三年获得学年一等奖学金, 三好学生称号,中国美术学院校级优秀毕业生,浙江省级优秀毕业生。于2017年起任教于中国美术学院,致力于材料技术研究、产品设计研究、思辨设计研究以及感性工学研究,在学科边界探索跨领域的实验教学和设计实践的可能性。设计作品在世界范围内各类展览中展出并获奖,连续多年参加意大利米兰设计周、Salone Satellite、英国伦敦设计周、上海设计周等并引起广泛关注。曾获中国新锐设计师、Salone Satellite一等奖等荣誉,同时受到了《Wallpaper*》《ELLE Deco》《欧洲时报》和中国设计中心(China Design Centre)等主流媒体的关注与报道。程之璐 Zhilu Cheng程之璐,硕士毕业于英国皇家艺术学院首饰专业,本科毕业于英国伯明翰珠宝学院首饰与银器专业。现任北京服装学院珠宝首饰专业教师,国际时装院校联盟(IFFTI)教育分会理事,文化部文化艺术人才中心授课专家。她的研究方向是探索和构建首饰与身体的深度关系。作品《由外及里》作为华人代表入选德国慕尼黑Talente国际竞赛特展以及英国百分百眼镜设计大赛,她曾参展于包括伦敦设计节、伦敦商业设计中心、伯明翰国立博物馆和美术馆以及慕尼黑首饰周等,其作品曾发表在国外杂志《Icon design》《1 Granary》《Current Obsession 》等。2018年10月中国国际时装周举行《未来身体》个人首饰作品发布会展览与演出,先后被北京电视台、 Vogue杂志、芭莎、Cosmo杂志等媒体报道。 导师组 2课程名称:将来时-如何使用3D成像软件Maya来做艺术Course Name: Future Tense – Utilizing 3D Imaging Technology for Conceptual New Media Art Making导师组:傅韵雪、俞同舟、王志鹏学生:2-2-A+2-2-B主要方向:3D软件Maya,新媒体概念艺术你将收获:建立3D数字建模工具Maya的基本技术技能,以新媒体艺术作品创作拓展和探索人类未来的影像作品拼图:(上)/Snow Fu —(中)/俞同舟 —(下)/王志鹏Snow Yunxue Fu 傅韵雪国际新媒体艺术家,纽约大学帝势艺术学院副教授,主要承担新媒体艺术和后摄影3D成像艺术,以及视频装置艺术的教学课程。她曾任芝加哥艺术学院影视新媒体动画部和继续教育部讲师,她也曾任芝加哥伊利诺伊州立大学助理副教授。曾应邀到国际平台ISEA、SIGGRAPH、SIGGRAPH Asia、Ammerman艺术和科技中心、芝加哥大学等做讲座。 近期在纽约办有个展并且作品被刊登在纽约时报,她的作品在国内和国际上包括均有展出,包括威尼斯建筑双年展、Current新媒体艺术馆、纽约 TRANSFER 画廊、香港艺术中心、深圳华侨城实验性动画双年展、Ammerman 艺术与技术中、芝加哥博览会、墨西哥城数字文化中心、芝加哥的周氏兄弟艺术中心、芝加哥艺术家联盟、芝加哥电影制片人协会、美国当代艺术馆等等。俞同舟 Tongzhou Yu跨媒体叙事者和数字图形设计师,相继在上海应用技术大学、中国美术学院、巴黎高等装饰艺术学院和英国皇家艺术学院就读,获得电气工程及其自动化的工科学士,综合设计艺术硕士,以及数字导演文学硕士 ,形成了艺术与科技相结合的创作美学。在2016年至2018年间,他的虚拟现实、增强现实、混合现实、影像装置、表演、球幕电影等作品相继在杭州、上海、伦敦、耶拿、巴塞罗那等多地参与展览及电影节播映,现阶段创作着力于运用增强现实、影像装置的技术手段构造沉浸式超媒体叙事环境,探索未来媒介的无缝连接极限,探讨后人类的人权问题。王志鹏 Zhipeng Wang新媒体创作人,创作方向包括声音视觉现场演出,数码图像生成,多媒体剧场,实验电子声音等。目前生活于杭州。导师组 3课程名称:欢迎来到真实的沙漠Course Name: Welcome to the desert of the Real导师组:InsPUMP、谭彬、杨可助教:涂宇嘉学生:2-3-A+2-3-B课程简介:工作坊将以虚拟现实、增强现实的方式,完成在空间中的数字化呈现,课程将在如科技馆、博物馆、商场、大学等若干被模拟的真实空间中打穿空间虫洞,通过若干性质不同的拟真空间串联起一系列事件流。正如杰里米·边沁(Jeremy Bentham)所说,“现实就是现实自身的最佳表象”。我们通过拟像的技术手段,来打穿真实界(the Real)、象征界(the Symbolic)、想象界(the Imaginary)的虫洞,在真幻之间往来观复,形成一个意识的真幻剧场。主要方向:空间叙事;虚拟现实;游戏;跨媒体你将收获:叙事能力——数字空间营造+数字空间叙事技术能力——1.掌握空间数字化能力课程中对UE4、C4D、ZBrush媒体呈现技术的初识。2.数字媒体在物理空间中呈现的能力:AR、VR、XR等技术在空间中的应用技术。3.空间媒介技术的底层应用逻辑:针对不同空间的技术选择逻辑。作品拼图:(上)/InsPump —(中)/谭彬 —(下)/杨可InsPump(直觉泵)专注于叙事空间设计和数字媒体交互技术研发的创作团队。团队位于上海,拥有一支丰富经验的设计与开发团队。综合运用创意科技手段,开创了多个行业第一。迄今为止,为上海自然博物馆、CCDI大数据中心、电影科技馆、阿里巴巴集团、LVMH集团、华为、欧莱雅、上海大世界、HHB等各大品牌与商业空间带来了众多成功的案例。张琛 Zhang ChenInsPUMP主理人,交互媒体设计师,展示空间设计师 。现生活工作于上海。毕业于中国美术学院。目前主要致力于空间中的媒体叙事和跨界艺术装置的创作,未来商业空间中新零售空间的体验设计与互动装置的研发。实践项目:曾参与设计了阿里巴巴9号馆展示中心设计(杭州 2013年),上海自然博物馆装饰性投影(上海 2014),厦门诚毅科技馆深化设计(厦门 2013),主创设计项目包括:内蒙古科技馆儿童馆(呼和浩特 2015年),贵州CCDI大数据中心 (贵阳 2015),西安电影科技特效馆 (西安 2017年),佛山科技馆科学轨道车 (佛山 2015年),超越魔方Google美国大展THE BOX互动体验空间(上海 2015),阿里巴巴20周年全息投影酒盒的智能包装设计研发(杭州 2019),阿里巴巴达沃斯论坛四季的颜色互动装置设计研发(瑞士 2019年),上海大世界魔都记忆沉浸式展演秀 (上海,2019)HHB musichouse空间及视觉展项交互设计(2020,上海)三体时空沉浸式展览交互媒体设计(2020 ,上海)王喆 Wang ZheInsPUMP空间体验设计师。现在生活工作于上海。毕业于伦敦艺术大学中央圣马丁艺术学院叙述性环境专业。主要研究方向为叙事性空间,通过空间传递故事信息,实践探索人与空间的环境关系。注重人在空间中的活动体验,给观众营造一个难忘的空间体验感受。项目实践:Marriage Made in Heaven 空间体验设计,(伦敦 2019 ),建筑改造:伦敦Smithfield Market CSM与Arup 英国总部 合作项目 (伦敦 2018),未来城市交通系统概念设计 CSM与Volkswagen 大众汽车德国总公司 合作项目 (伦敦 2017) ,Co-Living in 2030 共享居住空间设计 CSM与宜家SPACE 10实验工作室 (伦敦 2017)谭彬 Tan Bin教师、艺术家,现生活工作于杭州。毕业于中国美术学院跨媒体艺术学院。作为青年艺术家,其创作实践涉及到装置、摄影、绘画、现场、事件、文字等媒介领域,长期关注以“阳台”为模型的公私场域、中国空间的展演性等面向。作品曾参加《第十二届全国美术作品展览·实验艺术展区》(今日美术馆,北京,2014)、《大地备忘录》(上海当代艺术博物馆,上海,2014)、《追梦时空——上海雕塑艺术邀请展》(上海城市雕塑艺术中心,上海,2014)、《吴语·方言——上海艺术家邀请展》(中华艺术宫,上海,2016)、《我织我在——第二届纤维艺术三年展》(浙江美术馆,杭州,2016)、《中华创世神话——互联网艺术大展》(刘海粟美术馆,上海,2017)等展览。曾参与策划第九届上海双年展“重新发电”特别项目“中山公园计划”(2012)、一个人的丝路:尔冬强视觉文献展(中华艺术宫,上海,2014)等展览。杨可 Yang Ke教师、设计师,目前工作生活于上海与杭州。毕业于日本多摩美术大学造园方向及东京造形大学的室内建筑方向。作为教师,其教学领域主要涉及景观规划、景观装置设计、传统造园、造景、室内设计等基于空间语境下的教学实践。把中式文人造园和日式匠人造园的对比研究作为其研究的主要方向, 应用到平时的日常教学工作中。译著《禅与禅的庭园》(枡野俊明著)。作为设计师,其设计作品涉及居住空间、商业空间、办公空间、展会空间、寺庙及部分公共空间等,长期关注传统材料与新型材料在造景与造园中的实际应用及在人文语境下的造景空间描述。主持并参与案例包括《嘉兴福源禅寺整体规划》、《金华武义璟园整体景观规划及灯光系统设置》、《杭州天堂E谷整体氛围改造案》、《杭州尚城1157局部规划》《上海2016届DRT国际潜水展展会设计》等。导师组 4课程名称:“活着”的幻觉:感官复活的新方法Course Name:Illusion in the Flesh: New means for resurrection of the senses导师组:Pietro Olioso、郑超、苏雅婷学生:2-4-A+2-4-B课程介绍:隔离和封锁的经历让我们正处于因缺乏真实的感官体验而导致的复杂心理危机之中。这个过程中,人们最怀念的莫过于身体的触碰,而这也是在视频通话中无法被数字化的体验。事实上,触摸可以带给我们强烈的感知和极高的满足感,从温柔的爱抚到甜甜的微风,甚至是起鸡皮疙瘩的感觉!本课程需要学生激发想象力和创造力,探索设计和艺术可以触发的视觉刺激及其之外的所有感官刺激的不同方式。课程将以一些相同的感知片段作为起点,让每个学生释放他/她的意识流,去设计物品、装置、或借助各种媒介来唤醒我们已经休眠的感官,补全片段未知的部分,书写自己所认知的结局。“结局”呈现的形式不限,可以是一个物理模型、一个雕塑、一段影像,或者是一个表演,我们鼓励任何跨学科的方法和对不同媒介的探索。主要方向:空间设计、体验艺术你将收获:本课程将通过理论见解、集体讨论和个人创作的方式,探讨艺术、建筑和设计之间的模糊界限。学生将学习贝尔尼尼,布兰库西,埃利亚松,布雷克威尔等大师的作品,了解他们的作品是如何利用空间和环境去营造沉浸式感官体验的。能力培养:1.培养学生面对设计挑战时的跨学科学习态度2.学习关于艺术、建筑和设计之间潜在相互作用的理论知识3.获取不同的方法和手段来实现创新的概念4.培养分析空间关系的能力5.强化学生理解和探索空间环境属性的能力6.在实现想法的过程中提升实操技能7.以用户为导向,培养体验式设计的敏感性作品拼图:(上)/Pietro Olioso —(中)/郑超 —(下)/苏雅婷Pietro Olioso意大利建筑师,毕业于Politcenico di Milano建筑硕士学位。在北京清华大学建筑系学习了一年,并在代尔夫特理工大学参加了一个主题学习项目,专攻公共空间设计。硕士论文《天安门广场:当代中国的空间宣言》是与Stefano Boeri教授共同完成的,最近发表在IQDesign杂志上。曾在国际公司工作,如伦佐皮耶罗建筑工作室(热那亚)和仁和建筑(北京),在世界几个国家的建筑和城市规划项目上进行合作。一直参与跨学科研讨会,比如夏普欧洲公司(Sharp Europe) 2018年举办的“未来职场”(The workplace of The future)。其研究和实践不断跨越建筑领域,主要探索视觉和表演艺术领域。他对表演和戏剧充满激情,曾与一些意大利导演合作,如伊莎贝拉·卡瑟塔和亚历山德罗·安德洛尼。Pietro Olioso精通意大利语、英语、法语,他还是划龙舟运动选手。郑超 Zheng Chao在取得医学学士及国家注册执业医师后转学建筑学,并获得意大利米兰理工大学建筑学学士及硕士学位。本科与研究生期间,其建筑设计作品曾多次参加展览:2013年,作品参加米兰理工大学视觉语言的科学与艺术展;2014年,参加威尼斯建筑双年展1000 Human environments;2015年,Ri-Formare Milano项目,在米兰城市展览中心Emanuele二世回廊展出;2016年,弹性城市-Imperia沿海区域的再生参加威尼斯建筑双年展。2017年,就职于意大利Stefano Boeri建筑事务所,参与南京垂直森林项目后期方案设计。同年,参与妹岛和世犬岛项目研究课程。2018年合伙创立工作室,相继完成了国方汽车电子有限公司厂房规划设计、昆山乡村振兴规划展览馆等项目,具有中、意两国的设计实践经历。2018年参与苏州大学建筑学建筑设计(一)、建筑设计(二)等课程的教学。2018年至今,在中国美术学院创新设计学院参与人文基础和造型基础的课程教学。苏雅婷 Su Yating 于2014年获得利物浦大学建筑学工学学士学位,2017年获得意大利米兰理工大学建筑学硕士学位。本科与研究生期间,其建筑设计作品曾两度参加威尼斯建筑双年展(2014年,“旧城区的复兴方法论的探讨”及2016年“弹性城市-Imperia沿海区域的再生”)。同时,担任2014年威尼斯建筑双年展英国馆的解说员。曾任职于PTW Architects和Macalline建筑装饰工程有限公司。2018年,与合伙人共同创立工作室,相继主持设计了国方汽车电子有限公司厂房规划、上汽荣威汽车体验中心以及昆山乡村振兴规划展览馆等多个项目。同年,任苏州大学建筑学院客座导师,完成了建筑设计(一)、建筑设计(二)课程的独立授课及室内园林设计、设计色彩(二)等课程。曾发表《对沈阳方圆大楼的批判性思考》《新德国商馆设计中先锋派理论的思考与探讨》等文章。2018年底,受邀参加苏州国际设计周,任“青年设计师在苏州”沙龙主讲人及“Reflecting Garden”联合策展人。2019年2月至今,在中国美术学院创新设计学院参与人文基础和造型基础的课程教学。导师组 5课程名称:镜像——幻觉与反射Course Name: Mirroring displays — Illusions and reflection.导师组:王依琳、陈雷、HugoTutor group:Wang Yilin, Chen Lei, Hugo助教:郑叶颖 Teaching assistant:Zheng Yeying学生:2-5-A+2-5-BStudents: 2-5-A+2-5-B课程介绍:拉丁语中的“mirror(镜子)”一词是speculum(窥镜)的意思,这给了我们推测的意味。一开始的推测是指借助镜子观察天空和星星。通过这种精神上的思索,镜子作为反射表面,成为了知识领域中丰富而有力的象征。它反映了什么?真相,真实,诚实抑或是灵魂?本课程是围绕“镜子”概念的研究和实验课程。我们将通过理论和实践两方面,对今年小学期的"illusion”幻觉主题,进行探讨与回应。本课程将着重于新媒体艺术作为艺术与技术之间的跨学科交汇点。学生将设计实验性网站,投影装置,增强现实应用程序,仪式面具装置等。他们的创作将反映出对主题的思考,对当下创新技术的应用,以及两者之间的平衡。他们将会探索镜子如何作为一种物理学、心理学和社会学的工具。前两个星期课程的重点是集中熟悉技术和概念上的工具。学生将进行试验,并对空间,身体和面部的再现进行迭代,质疑身份和现实,同时将探索这些感知的美学和历史,通过相关教程与讲座,介绍并带领大家对图形资产,数据呈现,3D建模和图像处理进行相关实验。之后的两周课程将集中于进一步概念的拓展。从先前的实验中,学生们将聚焦于关于”镜”的某一形式和方面,并以小组或个人为单位,创造出独特的作品。主要方向:艺术历史,美学,数字编程(Javascript,WebGL等),3D创作(Blender,Cinema4D),数据叙事,跨媒体制作等你将收获:工作坊的最终产出可能但不仅限于实验性网站、投影装置、增强现实app等,欢迎各种教育背景的学生,但更推荐有使用Unity经验或尝试过创意编程(unity,javascript,processing,python中任一有尝试过或简易基础均可)的学生。作品拼图:(上)/Hugo Hilaire —(中)/陈雷 —(下)/王依琳Hugo Hilaire居住在法国巴黎的新媒体艺术家和创意编程员,曾在巴黎和蒙特利尔学习设计和视觉艺术。从2012年起开始尝试编程,2014年在法国交互工作室Soixante获得了开发者的职位,迄今为止服务了多个品牌客户如Dior、YSL,、爱马仕等,并为蓬皮杜和Gaite Lyrique、FRAC等艺术中心进行创作。从2017年开始,他成为了自由职业的设计师,将重心放在更多个人创作上,开始与艺术家和设计师进行合作,如Anne-James Chaton或Nils Braun。同时,他创立了Lucien Prunenec,一个音乐视觉工作室,又名“Fubar”,做一些关于视觉,数据,情绪,像素的实验项目。从2017年起,他开始在Ecole Estienne对数字设计专业的研究生进行教学。陈雷 Chen Lei香港城市大学创意媒体艺术硕士,中国美术学院多媒体专业学士。从2014年至今担任香港蜂巢设计有限公司及深圳市蜂巢讯图创意有限公司合伙人兼创意总监。在香港生活工作十余年,现居深圳。曾在Yu+Co设计公司,、阳光卫视传媒集团担任资深设计师、创意总监。擅长跨媒体设计,创作领域涉及企业品牌形象,线上推广、信息设、MG动画、纪录片美术指导、交互装置等。服务过的客户包括:腾讯、阿里巴巴、中国南方电网、华大基因、中信银行、搜狗、绿色和平,、世界自然基金会、OMA建筑事务所、香港中文大学、香港中华煤气公司、中国建设银行(亚洲)、中国旅行社(香港)等。王依琳 Yilin Wang工作与居住在上海,目前任教于同济大学设计创意学院,同时是一名数字媒体艺术家与设计师。硕士毕业于英国皇家艺术学院视觉传达专业,本科毕业于同济大学设计创意学院数字媒体设计专业。研究方向专注于后人类相关理论、后现代主义哲学等。作品包含2D及3D数字影像,增强现实、交互装置、新媒体剧场等。在英国期间,其数字媒体作品曾参与多个展览及数字媒体剧场项目,并多次尝试跨学科合作。关注未来主义领域的思考,并探索如何使用数字媒介将未来主义的情境设想通过作品进行传达。导师组 6课程名称:媒介幻象-超越知觉局限的创造性玩法Course Name:Media Illusion: Creative Play Beyond the Limits of Perception导师组:Jesse Harding 、尹娆、秦臻学生:2-6-A+2-6-B课程介绍:通过认知心理学和演化心理学等知识定义人的认知界限,学生们将能够创作出在观察客观世界和突出人的主观性感知后的幻象设计作品。在工作坊中,学生们将学习到感知和理解人的局限性的方法,并研究数字媒介如何利用我们的知觉系统的局限性,以及探索这些局限性,为我们铺设出媒介作为引导人类行为和心理幻觉的手段,使之成为一种独特的人类可理解的表象体验。主要方向:数字交互作品、可交互原型、动态影像、产品、媒介装置创作你将收获:我们将重点探索如何利用人类的感知局限来传递有趣的想法,并结合人类生物学和认知心理学知识,如何利用综合利用多种媒介方式,将“感知”玩出全新的创造性表达,探索你喜欢的主题。作品拼图:(上)/Jesse Harding —(中)/尹娆 —(下)/秦臻Jesse Harding艺术家、教师和制作者,主要从事互动创作。在纽约市新学校帕森斯设计学院的设计+技术课程中教授研究生和本科生的课程,在BMCC管理着一个制造者空间,并在纽约大学的ITP训练营中担任过课程的负责人。他曾设计并教授过的课程包括表演性雕塑、维度成像、声学与仪器学、观察周期性、可记录的艺术与媒介的失败等。除了学术背景之外,他还曾是一名专业的材料制造者,从事木材、金属、塑料、机制和技术(包括硬件和软件)等材料的制造工作。尹娆 Rao Yin本科毕业于武汉工程大学工业设计专业,研究生毕业于英国皇家艺术学院与帝国理工联合办学的创新设计工程(Innovation Design Engineering)双硕士专业。她专注于结合科学、技术、工程的严谨和精确与设计的灵感和创造力,关注各领域交叉融合带来的颠覆性行业创新与新的社会生产力。与新加坡南洋理工合作未来乐龄设计(Design for Future Ourselves),参加Goglobal新加坡乐龄项目设计展,与法国Arocene公司合作,探索未来空间垂直领域的发展潜力,参加法国Palais de Tokyo、Aerocene、 Marble Breeze项目展,参加伦敦 ICAH Demo Day Showcase展览。秦臻 Zhen Qin本科毕业于浙江大学工业设计专业,研究生毕业于同济大学交互设计、德国魏玛包豪斯大学媒体建筑双硕士专业。曾为中国大学MOOC等多个设计教育机构提供设计咨询和课程工作坊服务,主要设计并教授过的课程包括交互设计、用户体验设计、智能硬件与系统开发、媒介感知、创新材料实验等。除此之外,还曾研究建筑与可交互媒介交叉背景下的Digital Interactive Environments相关项目,获国家艺术类人才培养计划奖学金,曾参加德国Go4Spring等设计展。研究领域涵盖以教育为中心的交互环境、虚拟现实、智能硬件等相关设计探索,并围绕体验创新、服务设计、交互装置等软硬件结合的设计领域展开教学和研究工作。导师组 7课程名称:艺术家作为转译者Course Name: Embedded Meaning: Artist as Translator导师组: Aarati Akkapeddi,、韩旭 Xu Han、舒怀,阳芷倩中方:Aarati Akkapeddi、Xu Han、Shu Huai、Yang Zhiqian助教:毛梦园学生:2-7-A+2-7-B课程介绍:本课程将介绍“转译”作为种艺术的思维和创作方法。我们将探索在艺术创作中,如何创造性地将信息或概念“转译”为视觉,听觉或其他感官形式。当新媒体艺术家们开发出的转译法时,首诗可以翻译成幅画作,一段音乐可以翻译成雕塑,组数据也可以转换成一种味道等等。学将创建己独特的表达方式,从而运用到艺术的创作中。学将主要借助三种不同的数字技术具,分别是p5.js的编程,增强现实(AR)以及简单的机器学习,从以执行“转译”化的作品。教学成果:1. 学将能够提出创造性的作品概念以及强有的执表达。2. 学将对Javascript(特别是p5.js)有个粗略的了解,以便进信息的可视化。3. 学将致了解增强现实(AR)作为一种媒介,并了解如何构建己的简单AR应用程序。4. 学将对机器学习的概念有初步的理解并能够运简单的机器学习软件(如RunwayML和Playform.io)进作品制作。5. 学能够将新兴的数字工具应用于艺术实践的概念表达中。作品拼图:(上)/Aarati Akkapeddi XU HAN—(下)/舒怀 阳芷倩Aarati Akkapeddi工作于纽约,印度裔美籍,跨学科艺术家,教育者及程序创新者。获得帕森斯学院(Design & Technology)颁发的艺术硕士学位,同时也是The New School的兼职教师。她专注于诗学和政治学的数据形集。她通过不同方法收集,维护与呈现数据,私人与机构的归档法,来探索针其特性以及对历史性的描绘。在研究中结合计算机分析以及程序模拟来探索科技技术具备的连续性以及持续结构的多种可能性。目前阶段,她正在通过对家庭照片的搜集,维护以及分析法进行文化内涵的研究。她在多地都举办过展览,如:The Neural Information Processing Systems Foundation Conference in Montreal,Mission Cultural Center in San Francisco,The Irregulars Art Fair in New Delhi and Chinatown Soup Gallery in New York。她也有丰富的学院的讲座及工坊教学的经验,如:Eugene Lang College,Girls Who Code,Museum of the Moving Image (Theorizing the Web Conference),and Barnard University。XU HAN 韩旭新媒体艺术家,平面设计师,教育者。本科毕业于清华大学美术学院平面设计专业,先后留学于芝加哥艺术学院,帕森斯设计学院。硕士MFA毕业于帕森斯设计学院设计与技术专业,并荣获全系最高校长奖学金。现任普瑞特设计学院讲师。作品曾获2018纽约媒体实验室创新技术奖,2019现未来艺术与科技入围奖,GDUSA美国平面设计奖,Indigo设计银奖等。她一直从事艺术和技术,并有兴趣在人类的交流方式中寻找不同的语言视角,包括阅读、倾听、肢体语言和情感。舒怀 Huai Shu本科毕业于英国曼彻斯特大学建筑设计专业,研究生毕业于英国AA建筑学院城市规划专业,并在AA发表论文‘Planning of the Station District’,英国RIBA协会会员,获美国LEED AP BD+C认证。创建英国iLink建筑设计工作室及杭州创造组建筑设计工作室同时担任项目负责人。曾带领团队参与国内项目:四川广元巨石温泉酒店项目,浙江缙云石窟文化建筑空间研究项目,四川广元展览馆及规划馆项目,云南海东思睿天地综合体项目等。曾带领团队参加国外设计及竞赛项目:伦敦Peckham区域规划项目,哥伦比亚Bogota城市基础建设规划提议,Jarfalla’s Public Park in Swiden,Music Centre in Japan,Concordia Lighthouse in Italy,CoolSchool in Mongolia等。阳芷倩 Yang Zhiqian厦门大学文学学士、美术学硕士,负笈于阿姆斯特丹G·R皇家艺术学院,现美术学博士就读于澳门科技大学。她的创作以微观行动的方式探知个人与计算机算法拟态下的互为干预,并使用动态图像和多媒介装置进行呈现。作品入选慕尼黑TALENT国际竞赛特展,阿姆斯特丹市立美术馆Uncut项目,集美·阿尔勒国际摄影节优秀女性摄影师提名等。此外,她将自己的艺术创作经验延展至策展实践。近期策展项目:不在服务区- 南京艺术学院美术馆策展研究项目第一回;喂,吸力小子!-2019集美·阿尔勒国际摄影季。导师组 8课程名称:(人类)意识、机器与生态Course Title : Consciousness, Machines and Ecologies导师组:Michael Just, 孙姝婕,蔡文超助教:胡欣茹学生:2-8-A+2-8-B课程简介:人类历史进程中,创造性的艺术、设计和建筑实践都是围绕人类个体展开的。一方面, 作为人类活动行为新纪元的人类世大规模的作用于地球;另一方面,在对人体发展和生活能力的增强方面,机器的表现超越了人类智慧。在文化上我们需要对此新的观点和迫切的清形作出回应。课程将从幻觉的概念出发,检视与人类以及有机生命相关联的概念。比如意识、个体的统一性和身体,以及和现实结构有关的基本普遍假设,例如模拟和多世界的阐释。目的在于对历史中生命概念和它物理性表现的局限性和等级(层级)结构提出质疑,以此重新定义生命的概念。引发我们思考人类与非人类,有机与无机的关系,避免将其孤立而嵌入网络和复杂系统中。课程也将邀请国际顶尖专家分享他们各自在机器人、机器学习、信息技术、神经科学和艺术方面的研究和实践,以此让学生有跨学科的独特观点来认识技术将如何增强和从根本上改变未来的生活。在具备基础知识的架构之上,通过扩宽学生对文化实践可能性和世界观的认识,创造性的解决人类作为一个物种在地球系统中所面临的复杂性。你将获得:1.我们将和相关领域的专家一起从人类文明、科技发展以及文化进程中理解人类意识、机器和生态的关系。2.在课程中我们会领略到跨学科的思考方法以及工作路径。3.我们将致力于通过媒介、方法和策略,并鼓励实验与合作,以有形或无形,物理或数字的方式展示呈现一个月的集体学习和创新实践。作品拼图:(上)/Michael Just —(中)/孙姝婕 —(下)/蔡文超Michael Just 1979年出生于德国法兰克福,是一位现居住并工作于德国柏林的跨学科艺术家。他师从Daniel Buren,2007年于杜塞尔多夫艺术学院获得艺术学位,2009年于伦敦大学金史密斯学院获得MFA艺术硕士学位,并于2010年至2011年参加了纽约惠特尼美术馆的独立研究项目。他将于2020年开始在香港城市大学创意媒体学院攻读博士学位,目前正在进行跨学科的驻留和研究项目CASTED(奥地利美学、社会、技术和生态话语中心)。2007年及2008年,他曾获得DAAD研究生奖学金以及阿登纳基金会(Konrad-Adenauer-Foundation)的EHF基金。他曾授课于多所国际艺术院校:德国杜塞尔多夫艺术学院、英国伦敦大学金史密斯学院 、意大利那不勒斯艺术学院 、美国帕萨迪纳艺术中心设计学院 、美国德克萨斯大学达拉斯分校 、意大利罗马艺术学院 。孙姝婕 Shujie Sun教师,专注于视觉设计与媒体表达,现生活工作于上海。2007年本科毕业于中国美术学院上海设计学院视觉传达专业,2014年硕士毕业于中国美术学院传媒动画学院多媒体专业。2012年曾赴荷兰格罗宁根汉兹艺术与设计学院交流学习。2007年至2014年先后工作于厦门大学出版社,现代传播集团下数字媒体杂志iWeekly。视觉设计作品《一瞥·家》获中国美术学院上海设计学院优秀毕业设计金奖,展览于上海张江当代艺术馆。综合材料装置系列作品《干细胞》获中国美术学院优秀毕业设计铜奖,参展于M50新锐艺术家群展,并巡展于艺术金融博物馆(北京、上海、苏州)。多次参与和策划美术馆大型展览视觉设计项目,书籍设计作品与绘画作品先后入围美国纽约印刷设计奖和英国约翰·摩尔绘画。教学方面主要集中在数字出版与数字媒体实践。蔡文超 Cai Wenchao独立设计师,专注于视觉传达设计与数字媒体艺术的试验性表达,曾任职于阳狮广告(Publicis China)资深美术指导和UID WORKS 创意副总监,为阿迪达斯、可口可乐和欧莱雅等品牌提供设计服务。任《百年上海设计》《上海现代美术史大系-艺术设计卷》编纂负责人之一;入选“文化与旅游部艺术司全国美术馆青年策展人扶持计划”,参与策划“上海设计10×10”国际大奖展、2019 GDC Show 上海站等多个展览及论坛;作品参展并获奖于第十二届、第十三届全国美展、纽约ADC银立方体(银奖)、第八届全国书籍艺术展、意大利博洛尼亚国际海报展、西班牙马德里Gráfica海报展、澳门设计双年展、GDC设计奖、ASIANEXT 2015亚洲海报前卫实验设计展、2017ADCK亚洲邀请展、斯洛伐克户外海报设计展、360设计奖年度创意奖、立陶宛“汉字现象”海报邀请展、北京国际设计周等40余次。2017年-2018年赴台湾交流学习,2018年起外聘任教于中国美术学院和上海交通大学,现为上海美术学院设计学博士生。导师介绍:2019级导师组 1课程名称:光迹迷航Course Name:Visions in Light导师组:Ziv Ze’ev Cohen 、陶然、李心夷Tutor group:Ziv Ze’ev Cohen, Ran Tao, Xinyi Li助教:陈依清 、房梓Teaching assistant:Yiqing Chen 、Zi Fang学生:1-1-A+1-1-BStudents: 1-1-A+1-1-B课程简介:卢米雷兄弟第一次放映“火车进站”的影片时,人们看到向他们开来的火车都落荒而逃。我们以为可以很容易地区分什么是真实的、什么是虚假的。然而我们生活在两个世界中,一个是由机器操控的虚拟世界,另一个是我们的“自然”环境。我们应该相信哪一个?什么才是真实?答案是非绝对的。这门课程将通过对自然、科学现象的探究(包括光、色彩、光学和机械动力等),来揭示我们的感知是可以被操纵的。学生将运用多种媒介来探索“现实制造”和“感官操控”。.主要方向:多媒介感官实验设计学方向/美术学术方向你将收获:1. 学会区分视错觉的类型和它们的作用方式;2. 通过学习自然现象的科学知识,探索人类和机器的视觉系统;3. 在虚拟和现实的多维度环境中练习视错觉制作;4. 参与在线制作/自制社区;5. 从美术学和设计学的角度接触创作过程和项目开发,在结课项目中自由选择使用媒介。作品拼图:上/Ziv Ze’ev Cohen —中/李心夷 —下/陶然Ziv Ze’ev Cohen 一位注重技术的视觉艺术家。在他的实践作品中,不断挑战人类和机器的感官,反思机器对当今社会的影响,对具有可能性的未来进行推测。出生于以色列的Cohen现在芝加哥发展,拥有芝加哥艺术学院(SAIC)的艺术硕士学位并留校任Art & Design Studios的导师。Cohen的作品在全球范围内展出,例如最近在奥地利Ars Electronica音乐节上的展出。受到创客运动和第四次工业革命的启发,Cohen认为社会蜂巢大脑是我们未来的工具。作为一名教育工作者,Cohen的使命是引导学生自身如何适应快节奏的技术发展,将数字模拟加工、电子元件、编程和3D模型软件的基本技能,作为推动与扩展年轻头脑的工具箱。李心夷 Xinyi Li多媒体艺术家,创作涉及装置、影像、版画等多个领域,作品主要利用科技与材料的多重性、可变性来营造空间,利用感官的多重维度来探讨社会生活方式和生活空间的变化。本科毕业于中国美术学院跨媒体艺术学院,研究生毕业于芝加哥艺术学院艺术与科技专业。曾获中国美术学院毕业创作暨林风眠创作金奖;芝加哥艺术学院“New Artist Society Scholarship”奖学金。现任教于浙江传媒学院设计艺术学院。陶然 Tao Ran本科硕士毕业于中国美术学院工业设计系,获“国家建设高水平大学公派研究生”项目资助,前往日本千叶大学设计科学专业攻读博士,获工学博士学位。研究领域包括用户行为研究、系统设计、信息设计、服务系统开发。主要关注智能家居和人的生活方式研究,并在国内外发表多篇论文。参与多项国家级、省部级课题和设计类教材编写,并与方太公司合作智慧厨房项目、日本富士通公司合作2020东京奥运会城市服务系统等多个设计项目。导师组 2课程名称:破解黑匣——艺术创作中的多元路径Course Name: Opening the Blackbox—— Alternative Ways of Artistic Proction导师组:Joo Vasco Paiva、张婷、张斌斌助教:濮仕珊、包乐君学生:1-2-A+1-2-B课程介绍:在当今世界,我们经常发现自己沉浸在娱乐行业的噱头中。这并不是什么新鲜事,几个世纪以来,艺术不断用各种看似“不可能”的幻觉和效果技巧来迷惑观众的感官体验,让人们惊叹和膜拜。然而,通过拆解这些“幻觉”,发现生产和制作背后的密码,我们就有可能利用同样的媒介去探索出一种全新的应用方式,发展出批判性思维和一种对于视觉文化更广泛的理解力。从早期观念艺术中所使用的策略开始,到当今艺术家、影像制作人和游戏设计师所使用的方法,本课程将邀请学生们去重新思考创作动态影像等数字媒介的方法,以及其他各种可能的艺术媒介的使用和创作的策略,以解构我们长期习惯的格式化创作方式。课程将采用实验室方式,通过案例展示、理论和实验,学生将通过拆除大众传媒技术中惯常使用的机制,去创作挑战“错觉”的作品。透过一系列以观念为导向的工作坊,鼓励学生重新思考影像制作的现有形式和常规。他们将发现通常在最终成品中看不到的流程,以及为讲故事而开发出的方法。这些流程将通过不同的技术探索来实现,而这些技术不仅将质疑叙事的主流创作,也将促进新方法的发现和创新。受制于目前网课的现实条件,本课程将着重于数字媒介的表现,然而,学生也将被鼓励使用任何他们认为更适合工作方案的媒介。主要方向:1. 低合成动态影像:节奏、构成、场景拟态、蒙太奇。参考资源:早期电影、实验影像、先锋艺术;2. 特定媒介和在地性,即兴创作和实验创作;3. 解构“叙事性”的创新实验;4. 过程驱动的创作手法:以重复、游移、失败作为创造力催化剂。更多思考过程而非结果;5. 模仿:以既有的规则和约束,组织和规范,来生成新的艺术;6. 时间影像和运动影像。你将收获:1. 学生将能够在作品的创意和制作方面主动识别、理解、探索和应用不同的观念和方法;2. 学生将深入艺术作品的剖析,并在不同的媒介当中,使用结构技术来进行创作;3. 学生创作的作品将鼓励观众积极观看、聆听,并拓展感知能力和心智体验。作品拼图:上/Joo Vasco Paiva —中/张斌斌—下/张婷Joo Vasco Paiva 周奥1979年出生在葡萄牙科英布拉,毕业于葡萄牙波尔图艺术学院,2006年移居香港研修艺术硕士课程。2008年毕业后,周奥开始使用多种媒介进行创作,并不断探索城市空间如何成为美学作品的催化剂。他喜欢观察大都市中复杂而显著的混乱特质。繁华街道的声音与秩序、快速行驶的地铁与密集空间,正是其作品的核心主题。这些主题特征在经过记录与抽象化的过程后,能分解成为可被解读与具有丰富信息的事实。周奥主力探索结构复杂的都市空间,并从中创造出一组标符,以视为一种通用的都市符号。他的目标超越了对城市观察之单纯简化,实质在寻找共同语言,发掘一种多个国家可共享的语言系统,而这也正是我们这个“超级现代性”时代的本质。 周奥被视为香港优秀的新兴当代艺术家之一,展览遍及世界各地。最近,周奥于葡萄牙里斯本希亚多国家当代美术馆举行了个展。在第八届亚太当代艺术三年展期间,周奥联同亚太区媒体艺术空间在澳洲布里斯本举办了个展和市内公共装置。同年获Alexie Glass-Kantor邀请,于香港巴塞尔艺术展艺聚空间展出装置作品。周奥曾驻留于德国柏林Lichtenberg Studios、荷兰Witte de With、南韩首尔Artsonje、OCT当代艺术中心上海馆并参与群展。此外,他还在澳门东方基金会和苏黎世Counter Space举行个展。周奥曾获得香港艺术新秀奖和葡萄牙Calouste Gulbenkian基金会所授予的国际艺术家支持奖。作品被以色列耶路撒冷博物馆永久收藏。张斌斌 Zhang Binbin曾就读于中国美术学院、德国汉堡美术学院。现从事创意策划和导演工作,曾参与多项城市宣传片和独立电影项目策划和执行,因获中国美术学院国际艺术学院联盟奖学金,赴德国学习。在德国的学习和工作中,她更多关注纪录影像和即兴电影的创作,多次参与了中德相关艺术项目,并在上海设计学院欧盟五国创意营担任助理工作。2017年参与中国美术学院“拓路踏歌行”主题毕业展影像部分策划和导演工作,2018年作品Na?在歌德学院法国马赛Videodrome2影像展展映,新电影项目《Beside the River》获汉堡电影促进协会资助正在制作中。张婷 Zhang Ting自2001年起至今任教于中国美术学院。上海美术学院博物馆学研究方向在读博士,独立策展人。曾策划或联合策划的展览有“赛博格考古实验室”(歌德开放空间”项目)、“中国直达--新世代青年影像艺术展”(奥克兰)、“材料的后果—中挪丹加陶瓷艺术展”(卑尔根Kunstgarajsen艺术馆)、“第四届美术文献展”(湖北美术馆)、“科隆青年艺术家双年展”(科隆)、“墙,不墙”(武汉合美术馆)、“艺术家不在场,艺术在现场”(吴作人国际美术基金会)、“20世纪60年代起的德国新表现主义艺术展”/“20世纪下半叶意大利表现性艺术展”/“厄瓜多尔绘画大师奥斯瓦尔多·瓜亚萨明画展”/ “来自世界的祝贺--国际美术珍品展”/“第三届上海国际版画展”(中华艺术宫)等。曾获邀参加各类国际研究和交流项目,如歌德学院“2015德中文化管理交流项目”;2015奥斯陆开放艺术节;2017卡塞尔文献展和明斯特雕塑项目;2019挪威当代艺术研究等。长期为《艺术当代》《典藏》《画刊》《艺术世界》《公共艺术》等媒体撰写专业文章。曾借调任2010年上海世博会事务协调局活动策划部亚洲澳新片区主管,负责44个参展国文化活动,历获“上海市巾帼建功先进个人”、“世博优秀工作人员”、“世博园区青年岗位能手”等荣誉。联合作品《龙酒》参加第六届意尼斯拉古娜艺术奖,并被威尼斯自然历史博物馆收藏;联合作品《纸的温度》参加第九届意大利卢卡双年展。导师组 3课程名称:选择的幻觉:日常设计中的权力、选择与体验Course Name:The Illusion of Chocie :Power, Choice and Experience in Everyday Design导师组:菲比 科瓦尔斯卡、范敏、朱自瑛助教:钱欣妍、刘致良学生:1-3-A+1-3-B课程介绍:课程通过关注日常设计与用户行为,旨在激发学生从设计师、生产者和使用者等不同视角,思辨日常设计与交互行为中不同参与主体的权力关系与选择权衡,激发学生作为创意主体的批判性思考。课程围绕三个关于“日常设计”的问题展开,即设计师/制造商/用户者各拥有何种权力,设计师如何批判性地实验用户的选择以创造美好未来,设计师如何利用用户的选择以营造最佳体验,继而引导学生关注设计中不同主体的权力关系,学会使用批判设计或用户体验等不同方法开展设计实践。课程内容包括一系列与“幻觉”和“选择”相关的人类感知与认知理论、设计思维与思辨设计方法、用户研究与交互设计方法、产品评估与检验方法等,鼓励学生思考哪些“心理幻觉机制”可能影响设计师和用户在日常设计或日常交互中的感知、选择、行为与体验,并积极思考如何利用这些机制进行创新设计。主要方向:设计心理学、设计方法、概念设计你将收获:本课程适合对设计心理学与设计方法论感兴趣的学生。课程成果为数字或模似形式的概念原型设计,包括装置艺术、智能产品、移动应用、游戏、服务设计等形式。作品拼图:上/Phoebe Kowalska —中/范敏—下/朱自瑛Phoebe Kowalska英国曼彻斯特的设计师和博士学位学生。其兴趣在于消费者与设计物之间的日常交互和意识,重点关注领域包括设计策略,批判性思维和通过模拟未来创意法探索体验经济。她的博士研究由英国艺术与人文研究委员会资助。她专门研究消费者如何通过使用行为重新定义日常用品的用途,以便评估用户(消费者)与设计师(生产者)在此过程中各自的价值。她的研究探讨消费者的权力,并研究消费者是否可以通过与设计物的日常交互,从生产者/公司/制造商那里索回其部分权力。先前的作品包括:“Downfalls of Progression”,通过制作一套救生服以保护穿戴者,从而以应对社会人口迅速增长的情况。另一项个项目叫做“It Is What It Is”,Kowalska运用产品语义分析方法来试图回答“人类的选择是否真为随机”这一难题。作为人类,我们可以为自己的即席想象力或随机能力感到自豪。然而,无论我们是否意识到,环境因素、社会影响力与隐性记忆一起构成了每次活动或信念的契机。通过影像记录,Kowalska旨在观察参与者在与日常设计物交互中的生理活动和道德感。范敏 Min Fan交互设计研究者和设计师,博士学位毕业于加拿大西蒙弗雷泽大学交互艺术与技术专业,后留校从事博士后工作,现任中国传媒大学数字媒体艺术专业教师。研究兴趣是以儿童教育为中心的智能实体交互设计。研究领域主要包括设计相关理论、设计思维与交互设计方法、交互产品的开发与检验等。曾多次参与国家级、省部级与国际科研项目,在人机交互国际顶级会议和期刊发表 20 余篇SSCI、SCI等高水平论文,长年担任多项国际交互设计顶会(CHII、TEI、 IDC、DIS)审稿人,多次受邀在国内外学术会议或青年论坛发表主题演讲,其论文在2017 获得 CHI 前 5%最佳论文提名奖。其交互作品数次在国际顶级大会上展出,并获得“最佳原型展示奖“等奖项。朱自瑛 Zhu Ziying交互研究学者,产品交互设计师,毕业于中国美术学院工业设计系。她的本科与硕士毕业设计作品均获中国美术学院毕业设计金奖。研究生期间她赴德国斯图加特国立艺术学院研修,探索人与空间的交互关系。毕业后曾在腾讯手机管家(现更名应用宝)用户体验部门负责产品视觉与交互设计工作。目前她在杭州电子科技大学任教,负责交互设计、视觉传达、服务设计、思辨设计的课程教学工作,并同时主理公众账号"交互IOODAY" 。其主要研究方向是多模态交互(视觉、听觉、触觉、嗅觉),针对多模态输入与输出的关系与效果展开探索,对象包涵人与人、人与产品、人与空间、人与系统以及环境。导师组 4课程名称:每日幻觉剧场Course name: Illusory theatre of the everyday导师组:Suhee Kim、柳盈川、冯宇纯助教:傅春江、金鑫学生:1-4-A+1-4-B课程介绍 : 我们天生对不可见之处心生窥探:想象力是知觉与幻界的通道,这条通道本身光怪陆离。从某种方面来讲,幻觉在某些情况下是可能发生的世界,也或者是另一个可能发生的世界的一部分。戈特施德提出,尽管虚构世界的环境在某些方面与真实世界的环境不同,但是故事成为谶言的概率取决于虚构的事件与真实的自然法则的一致性,尤其是人类的自然社会法则。每日幻觉剧场是一场以“屏幕”作为“舞台”,通过重构一种情境或重建一种日常现场所展现的虚拟、现实空间,本课程将围绕感官的局限与可能性展开一个动态混合了历史,哲学和经验的探索,我们的目标是通过沉浸式学习、思辨性讨论和游戏性实验来发展学生艺术实践中的批判性和直觉性方法。最终,我们鼓励冒险、超越表象、倾听他人、敢于改变、勇于试错,并从中获得乐趣!主要方向:表演、实验、批判性思维、叙事性思维、自我反思与合作。你将收获:在学习过程中,学生将通过讨论、批判性回溯和学习基本数字媒体技能(如Premiere、C4D、Audacity等)实验过程来进行尝试,并共同完成团队作品。作品拼图:上/Suhee Kim —中/柳盈川—下/冯宇纯Suhee Kim毕业于伦敦皇家艺术学院(2014年),在那里,她开始兴起了自己最初的兴趣,即对指称和指称之间的不稳定关系以及我们的情感和推理的局限性。她捕捉到了日常生活中暴露出我们的局限性和不完善之处的时刻,并通过她的实践在其中找到了人类的美丽。她的作品和项目曾参加个人展览和团体展览,放映和表演,包括:为我们工作,SOMA博物馆,首尔,2019年;DohwaSongdo,仁川国立大学艺术空间,2019; Germinal,新媒体画廊,加拿大不列颠哥伦比亚省,2016年;金种子吉克吉(Jikji the Golden Seed),清州市艺术中心,韩国清州市,2016年;Suhee Kim独奏表演活动,伦敦莱顿画廊,2015年;其他地区,下古尔本基安美术馆,RCA,伦敦,2015年;音乐的发生,莱顿美术馆,伦敦,2015;Sybarite之夜,伦敦莱顿画廊,2015年;唤醒电话,英国电影学院(BFI),伦敦,2014年;合成美学,没有直线,没有真实的圆,V&A,伦敦,2014年;重生的错误,霍克尼美术馆,皇家艺术学院,伦敦,2014;伟大的艺术家,浦项制铁美术馆,首尔,2014年;测量发明温度,KCCUK,伦敦,2014年;展览RCA,RCA,伦敦,2014; WIP展览,上古本班美术馆,RCA,伦敦,2014年;绘画挑战,泵房画廊,伦敦,2013年;结晶:韩国和英国新媒体艺术实验室,伦敦老比林斯盖特,2013年;大声说出的话,特纳当代艺术公司,马盖特,2013年;开放计划:2013年,伦敦出发基金会,格雷斯教堂街55号,普通;Galleyway的作品(与Vesta Kroese合作),伦敦皇家艺术学院霍克尼美术馆,伦敦,2013年;声学图像,RCA,伦敦,2013年;《 RCA研究双年展-颠覆》,RCA,伦敦,2013年;海报艺术150,伦敦交通博物馆,伦敦,2012-2013年。柳盈川 Liu Yingchuan本科毕业于中央美术学院,研究生毕业于英国皇家艺术学院,她的创作以童话的叙事、综合媒介的艺术语言,探索人在寻求人性解放的进程中,面临当代社会的复杂面象所体现出的矛盾情感以及其中的美和诗意。同时专注于以艺术实践的方式参与到当地社区及特殊需求人群中开展集体性创作,探索叙事和材料媒介在艺术疗愈、心理学以及更广泛的社会语境下的多种可能性。冯宇纯 Feng Yuchun学院背景:2018-2020 MA Fine Art,一等学位,切尔西艺术与设计学院 伦敦艺术大学;2014-2018 BA Fine Art,二等一学位、一等学术论文,伯明翰城市大学 艺术与设计学院BIAD;实验作品以身份认知出发,探讨艺术本体在社会中的真实性,涉及摄影、绘画、装置、影像等多个领域。近期展览经历:2019 中国美术学院美术馆青年艺术家扶持计划,“在半个迷宫中” 执行策展人;2019 “Inter-World-View”,策展总统筹,分策展人;2019 作品“Ultimately Harmonious”,The Cookhouse Gallery,皮姆利科,伦敦;2019 作品“Untitled X”,参与并组织群展“Sympathetic Visage照面之下”,31Church St,马列波恩,伦敦 .导师组 5课程名称:通感世界 —— 声音、影像、时尚Course name: Synaesthesium – Sound, Image, Fashion导师组:Adam Hart 、亓梦婕、向逸助教:王一冰、 於涵阳、沈钰学生:1-5-A+1-5-B课程简介:情感和感知充满了全人类的生活空间。在各种各样的艺术形式中,我们找到了自己的方式和语汇来表达情感和对空间、社会和自身的感知。声音和音乐体现了时间、空间和情感,影像呈现了自然世界的对比与共存,时尚展现了身体的结构以及内心的意识。通过我们感知的途径和各种艺术词汇的各个方面,我们重新审视个人和社会之间的关系,重新建立与世界的联系。音乐一直是社会活动的重要组成部分。无论作为观众的一部分一起创作音乐,还是分享生活中的配乐,音乐都会把我们聚集在一起,构成我们社交活动的框架。本课程将探讨社会化背景下的声音艺术和音乐创作技巧,并将这些技巧与其他创造性学科结合起来。在课程的前半部分,学生将在一系列课程中获得相应技能,并将探索如何将这些技能结合起来制作视听作品。下半部分课程中,学生将在教师的指导下独立地或者团队创作,在他们所选择的环境中发展这些技能,并运用自己感兴趣的领域的相关知识和技术专长来表达他们对社交现象的思考。主要方向:多媒体和交互音画创作你将收获:本课程的目的是制作一部以社交为主题的视听作品。我们将探索声音、视觉和音画交互的各种技术,以探讨这一主题。作品拼图:上/Adam Hart —中/向逸—下/亓梦婕Adam Hart 亚当·哈特英国索尔福德大学传媒音乐与表演学院的研究员兼教师,专业为音频编程,也可以表述为在数字化领域和声音打交道,设计音乐教育系统。其博士研究项目(2014-2018)建立于艺术与人文研究委员会,致力于研究数字和与游戏相结合的音乐系统的开发,这种系统主要针对小学课堂。根据简单的创意活动开发了几个预定音乐系统,并在英格兰西北部的音乐课堂上投入了使用。对诸如如何将数字技术转化为视觉的或感官的活动有着浓厚的兴趣。开发的最新音乐程序Paynter 是一个用来编配音效并作曲的触摸屏应用程序。目前一个叫Unity的游戏制作平台正在开发,并随后在2019年会成为一个免费的App。现阶段,这个App应用于一个学校和BBC爱乐管弦乐团合作的项目中。小学生用Paynter编写的协奏曲,由这个乐团的访问团队的音乐家进行了演奏。这一进展探索了数字技术如何成为年轻学者和高级音乐活动沟通的桥梁。向逸 Yi Xiang中国美术学院服装设计与应用专业硕士,国家服装设计师技师。主要承担服装材料与应用、服装立体裁剪、中外服装史等课程的教学工作。学习及在职期间,参与及完成了各级、各类科研项目7项,参编服装专业教材《服装材料与应用》《中西服装史》等书,发表专业相关论文12篇,获得服装设计外观设计专利授权5项。2009年参加上海财经频道“上班这点事”节目,获第一名。2014—2016年参加中国美术学院青年教师教学技能竞赛,分获一、二等奖。2010年,参与“上海与旧金山友好城市30周年庆典服装秀”的设计与制作项目。2010年—2011年参与“上海东方卫视主持人2011年元旦及贺岁形象宣传片”服装设计与制作项目。2014年参与上海金枝玉叶品牌服装服饰设计项目。亓梦婕 QI Mengjie创作聚焦在交互乐和交互新媒体领域,探索多种媒体的融合,在舞台、空间、络等平台实现与科技的互动关系。她的作品在许多重要国际会议及乐节上多次演出。博毕业于中央乐学院电乐作曲专业,获国家留学基委奖学在纽约市学留学,现为中央乐学院智能乐博后研究员、中国乐派精尖创新中助理研究员。前,还担任美国学术络期刊 Intelligent Arts 副编辑,北京国际电乐节国际统筹、北京现代乐节项执,并担任教育部《实时络乐与多媒体表演》项的负责,参与的学术研究课题包括教育部社会科学重点研究基地重项《中国电乐特研究》、科技部国家科技撑计划《基于版权的数字内容服务平台及应范》、北京市教委《“交互式新媒体乐技术的创新与应研究”项》等。担任新媒体音画钢琴剧场《跳舞的巴赫》音乐总监、作曲,新媒体钢琴剧场《你和贝多芬》创意及音乐总监。导师组 6课程名称:迷宫闲逛者:诗意路径的搜索达人Course Name:Maze Flaneur: Expert in Searching for Poetic Paths导师组:牛岛大悟、内田里奈、潘子申、顾文甲助教:郑心怡 甘晨曦 学生:1-6-A+1-6-B课程介绍:迷宫作为幻觉的一种呈现载体,可以形象化幻觉中的迷失与沉浸感。通过认知不同个体间存在的差异,建立感知互通的身体经验。从迷宫的演化论中进行媒体考古,发掘新语境下的幻觉路径。通过对自我和他者的“迷宫”探索,试图完成对空间、经验和外部存在的新认知可能,更好的理解自我与外部世界的关系。在课程实践的过程中,学习运用SU、TouchDesigner、Arino等技术,结合感性材料完成装置、影像、声音等艺术创作,提升身体感知与科技控制的混合处理能力,加强艺术叙事与诗意表达的能力。主要方向:多媒体装置——迷宫盒子/视、听幻觉的演绎你将收获:学习独特的视角和多种技术手段,去探索与表现表象世界下可能被忽略的视觉、听觉的差异存在,扩展人与人的交流、感知的多种途径。作品拼图:上/牛岛大悟 内田里奈 —下/顾文甲 潘子申牛岛大悟 Ushi Daigo东京艺术学先端艺术表现系教师,东京艺术学艺术情報中心助理教授。1979年于日本神奈川,2004-2005年赴德国 HFG Karlsruhe大学留学,2008年东京艺术大学先端艺术表现系硕毕业,同年移居中国北京。2011-2014年担任中国美术学院跨媒体学院空间多媒体工作室外聘老师,2013年担任上海艺术设计展策展人。内田里奈 Lina Uchida当代艺术家,990年出生于日本东京。2016年毕业于东京艺术大学,纺织艺术硕士。曾举办自己的大型个人展览,例如“你和我的卫星”:浦和画廊gallery玉县拉夫,2014年;水与梦:秋叶原下城,东京,2018。她还应邀参加了一些群展,例如“邻舍项目”:日本千叶,2019年;2019年大邱中国艺术周:茨城·日本,2019年;“跨领域“苏州金鸡湖美术馆,中国·苏州,2018年; 台东区补助金制度“ Pielet的婚礼3”:日本浅草[2018年11月];欺骗的快感:艺术之城MUC:慕尼黑,德国,2018年等。她于2019年获得了PARADISE AIR MATSUDO奖,作品曾被东京艺术大学博物馆收藏。潘子申 Pan Zishen空间多媒体叙事实践者和艺术家,毕业于中国美术学院跨媒体艺术学院。其创作涉及装置、影像、绘画等多种媒介领域,她的长期的作品计划关注身体、治愈、内外观等面向。曾举办的个展有“根茎花实、苗皮骨肉”,“赛博格考古实验室”;作品曾参加“第11届上海双年展”的艺术项目(上海当代艺术博物馆,2016),“废托邦2019iArt青年艺术计划”(原美术馆,2019),“没想到你是这样的——第三届CAFAM双年展”(中央美院美术馆,2016),“林泉:书画与造园”,(西博会博物馆,2013)“绿盒子——重绘形貌:媒体现实的空间”(天鸿美和院艺术中心,2013)等展览。现阶段兼顾艺术教学。顾文甲 Gu Wenjia毕业于中国美术学院跨媒体艺术学院空间多媒体工作室,硕士研究生学历。从事媒体实验、艺术创作、文化研究、策展实践四维互动的跨学科艺术创作与研究,并且从事新媒体艺术教学与产品设计工作。参加第十一届上海双年展《形象三部曲——存在的巨链》项目(上海当代艺术博物馆,2016),“第二届北京国际摄影展”(中央美术学院美术馆,2015),“ 《最前线——庆祝中国共产党成立90周年浙江省美术作品展》”(浙江美术馆,2011),“和而不同:第二届学院艺术文献展”(中央美术学院,2011);2015年,参与开发MTM线下体验终端——魔幻大巴-个性化西装定制/ 城市移动平台,并于2016年荣获首届中国设计智造大奖创智奖。导师组 7课程名称:精神-插画的想象世界Course Name: Spirit- The imagined world of illustration导师组:Karlotta Freier, 曾翔立,邬春妮助教:罗丽萍,汪晨虹学生:1-7-A+1-7-B课程介绍:插画像一个想象中的世界,它总是用图像来表现现实并且从未关注它自身。我们将会从最基础的内容开始引导学生熟悉和体验绘画的原始魅力,通过一系列交互课程的内容,逐步把学生引导入插画、设计相关领域中。在具体的专业领域中,学生将会学习到针对性的专业技巧和理论,并直接实践应用于自己的创作中去。最后他们将直接参与整个课程的推进步骤和结课展览的设计。主要方向:插画设计、印刷工艺、角色设计、视觉语言你将收获:带领学生们进行一场全新的插画探索课程,课程中的每个环节设置都会基于虚幻或自然世界里的规律和逻辑。我们将探索绘画的多种语言表达,插画艺术可以挑战的视觉形式的广度,以及色彩理论,角色设计方法,连续视觉等板块内容,并在材料工作坊里用不同材料和技法来进行试验探索。作品拼图:上/Karlotta Freier —中/曾翔立—下/邬春妮Karlotta Freier 出生于德国柏林的自由插画家和漫画家。在葡萄牙和汉堡接受了部分教育之后移居纽约,并在那里的视觉艺术学院修习MFA课程。她为全球各种出版物工作,包括《纽约客》《纽约时报》和《企鹅兰登书屋》。她希望在自己的叙事作品中通过虚构,新闻和自传的方式创造同理心,将对认识论的兴趣和对人们的好奇心转变为视觉上有形的东西。她的作品在国际上参与团体展览以及个展和节日展览,她的报告性漫画使她她获得了ADC青年奖。曾翔立 Reeo zerkos插画师、自由艺术家,摄影师。2012年毕业于中国美术学院影视广告专业;201年获伦敦艺术大学 ILLUSTRATION BA 学士学位;2015年获伦敦艺术大学 ILLUSTRATION MA硕士学位;2016年在中国杭州开始设立个人工作室,同时行走工作于各个国家。致力于结合传统的手绘工艺和现代的数码技术。在不断地跨界合作中试图把东方元素揉合进现代感的插画中,让作品保持真实的质感也拥有数码的便利。2015年起他与英国卫报等多家英国主流媒体合作,以Editorial为主要创作方向。并获得了伦敦交通博物馆的青睐,为其创作Covent Garden的官方宣传海报。2016年工作室成立以来,他专注于互联网与广告媒体的项目,为阳狮,奥美等多家4A公司提供专业插画服务。2017和2018年,他与阿里巴巴、Johnnie Walker、联合利华合作,让插画与实体产品结合,创作个人的设计师联名款产品。同年他还受邀大英图书馆为其创作宣传海报,并与高端丝巾品牌SHRMLLEN签约,把插画应用到时尚奢侈品领域,2019年受邀为F1为设计第1000场中国站大奖赛的特别款赛车。邬春妮 Katherine Wu毕业于中国美术学院附中, 国美环境艺术系本科,研究生。后留校任教。2002年,留学温哥华BCIT碑诗理工学院电脑动画专业。2002-2006年就职美国电子艺术公司(EA)担任角色设计和建模师。参与期间大部分运动类游戏。2006-2008年就职加拿大蓝城堡游戏公司(BLUE CASTLE GAMES)担任角色设计和建模师。参与2K8 棒球游戏,如《2K8 Rugby》。2008-2012年就职日本嘉富康游戏公司加拿大分部(CAPCOM VANCOUVER) 担任角色设计和建模以及道具场景设计。2012-2013年就职加拿大黑剑游戏公司(BLACK SPEARS GAMES),担任美术指导,参与网络游戏《LOVE MORE》。2013-2018年就职灯塔游戏公司(LIGHT HOUSE GAMES),合作其它公司开发手机游戏,完成项目有《音乐之城》《海盗学校》。2018年至今任职中国美术学院创新学院教师。导师组 8课程名称:幻象疗愈——个人安全区Course Name:A healing illusion – your own safe place导师组:Barbara Mydlak、林印吉、严聆然助教:顾少杰、王凡学生:1-8-A课程介绍:在疫情席卷全球的形势下,每个人成为了独立的个体。我们被迫在家中隔离,远离家人和朋友,在这个过程中会产生或孤独或焦虑等一系列的负面情绪。在这个课程中,我们希望创造一个可以提供安全感的空间或通过艺术手段建立一种艺术幻象,使得人们在这个空间中实现自我疗愈。学生将运用他们的想象力和感受力通过图片、照片、视频等形式来实现作品的多种可能性,介绍有关于安全感的作品以及相关的创作方法和工艺技术。在课程中打开学生的创作思维,帮助他们通过更深层次的原因去思考和创作自己的作品。主要方向:结合手工和数字作品,创造艺术体验。你将收获:1. 有关于安全感的作品介绍以及相关的创作方法和工艺技术;2. 使用现有的可回收材料,使用不同的手工技术做出的各种结构、材质和形状的作品;3. 学生将使用PS、AE、PR等视频编辑软件中的简单动画功能,创建自己的视频作品。作品拼图:上/Barbara Mydlak —中/林印吉—下/严聆然Barbara Mydlak 芭芭拉·米德拉克波兰罗兹市瓦迪斯瓦夫美术学院的校友,正在波兰波兹南美术大学绘画学院攻读博士学位,什切青艺术学院纺织设计工作室讲师。她从事装置艺术,纤维艺术,实验电影制作和绘画工作。参加欧洲和亚洲的许多团体表演,举办了多次个展,并参加了世界各地的一系列国际电影节。林印吉 Yinji Lin2011年中国美术学院艺术现象学理论与实践方向博士毕业,中国美术学院艺术现象学研究所研究员。 专业方向:视觉艺术研究、造型艺术研究,通过绘画,雕塑、装置、公共艺术与公共空间设计,动画电影美术设计与色彩设计,研究视觉艺术现象,作品参加过多个国际国内展览、设计周和电影节,并由多个机构与个人收藏。严聆然 Lingran Yan研究生毕业于英国皇家艺术学院当代艺术实践系公共领域。以当代艺术为表达方式,探索个人与集体,空间与记忆的辩证关系。在过去的作品中以装置的形式试验物的时间性,使用非永久,可消失的材质作为媒介,寻找艺术物的剧场性与脆弱性。以行为与影像为语言,挖掘感官与感知的互动关系与不确定性。在作品展示与创作的方式上,大多以在地的形式,试图逃逸出白立方的主流叙事,在废墟,被遗忘的建筑等地,尝试更生动特别的艺术介入方式。助教团队主办 / 承办中国美术学院/创新设计学院总顾问 / 许江 高世名总策划 / 吴小华 韩绪西湖大学学术支持 / 许田 孙一创新设计学院学术委员会/吴小华、韩绪、段卫斌、俞佳迪、陈华沙、姜珺、李轶军项目总执行 / 刘益红 胡晓琛 向逸 冯宇纯 张斌斌 苏雅婷 严聆然外事支持 / 金赛英 陆君霞 郦君主视觉设计 / 王骁勇 视觉发布团队 / 濮仕珊 郑叶颖 涂宇嘉 刘致良 王凡图文 | “小学期”教学项目执行团队编辑|方 舟 赵雨岑 刘黄舒晨审核|徐 元 俞佳迪出品:中国美术学院党委宣传部中国美术学院新闻中心CAA全媒体工作室投稿邮箱:caanews@caa.e.cn

三科

三科中原智库旅游发展研究院与河南省现代继续教育研究院达成战略合作

5月24日,中原智库旅游研究院与河南省现代继续教育研究院举行战略合作签约仪式。中原智库旅游发展研究院执行院长陈军玮与河南省现代继续教育研究院张亚军院长代表双方签署全面战略合作协议。合作双方将在全民技能提升培训与现代学徒制培训开展全面合作,充分发挥中原智库旅游研究院在文旅行业领域积累的企业资源优势和河南省现代继续教育研究院在继续教育行业的教学和师资优势,在全民技能提升培训领域进行广泛和深入的探索,打造优质精品课程,为广大劳动者和企业提供丰富的培训课程资源。中原智库旅游发展研究院深耕文旅领域多年,聚焦以文旅行业问题诊断、管理咨询、企业培训、拓展训练等业务对接内容,致力于培养文旅行业“五型”人才(敏锐型、复合型、创意型、运筹型、实干型),与上百家文旅企业达成战略合作。河南省现代继续教育研究聚合了中央党校、国家教育行政学院、北京大学、清华大学、郑州大学等30余所高校的顶级师资力量,现有在职和兼职人员25人,其中专家教授17人,工程师3人,专职管理人员5人,专注行业和职业技能培训,为河南省的继续教育行业提供强力的智力支持和研发保障。中原智库旅游研究院与河南省现代继续教育研究院的强强联合,将为河南省范围内的中央、省属企业、大中型企业以及有职业技能培训需求的小微企业提供专业的新型学徒制培训,为社会培养一大批知识型、技能型、创新型劳动者大军,为河南发展及郑州建设国家中心城市提供强有力的人才支撑。

空姐梦

空姐梦产教融合背景下高校继续教育建筑类专业人才培养研究

李杨吉林建筑大学吉林长春 130118摘要:产教融合近年来成为高校教育改革的重点方向,对应用型人才培养和推动地方经济社会发展有着重要作用。对于参与产教融合试点工作的行业企业来说,院校每年所培养的优秀大学生、函授生是其未来数年内发展和创业的核心竞争力,他们为企业的科技创新提供了澎湃的动力,所以目前我国大力发展产教融合人才培养。应用型高校深化产教融合必须坚持以产教融合为核心的中国特色的应用型高校发展之路,主动服务甚至融入地方经济社会发展是应用型高校存在和发展的价值基础,本文以高校继续教育建筑专业人才为例,分析产教融合背景下培养人才存在的问题和相关措施。关键词:产教融合;高校建筑类专业;人才培养;前言:近年来,部分高校建筑类专业存在教学内容跟不上新时代发展,学生动手能力差,教师实践能力不足,与企业需求脱节,学生毕业后就业难、择业难、创业难等问题,这要求高校必须转变传统教学观念,改革教育模式,精炼理论教学,加强实践环节,深化产教融合,加强校企合作,使学生学知识、练本领、强技能,真正地将理论与实践相结合,成为新时代的建设者和接班人。现在城市化发展对于建筑类人才要求更加严格,因此高校应该在产教融合的背景下致力于高素质应用型建筑类人才,优化培养方案、加强实习实训,不断营造良好的育人环境。1.产教融合的内涵“产教融合”是学校及其教学单位和产业、行业、企业深度协同合作,相互渗透,相互依存;专业人才培养方案和课程体系与行业规范、岗位规范无缝对接;学生数量和质量与劳动力市场和企业需求无缝对接;学校和企业打破边界或无边界化,通过共建研究中心、项目合作、管理咨询等多种方式,充分发挥学校科学研究、科技服务的功能,形成学校与企业相辅相成的办学模式。我国经济发展区域特色明显,与之相适应的人才需求也呈区域化特征。因此,只有主动适应区域化经济发展格局,紧紧围绕地方产业结构进行专业设置调整。同时,通过大力改革人才培养模式,培养与区域经济、社会发展需求相对接、相匹配的应用型人才,从而求得特色发展。现代化科学技术的快速发展,使得很多学生走出校门时往往感到十分迷茫,而在校企合作的基础上,学生能够有机会到实际工作环境进行体验。因此,在产教融合的背景下,学生的理论、实践可以得到双重发展,为我国综合性人才培养提供了保障。2.目前产教融合背景下高校继续教育建筑类专业人才培养模式存在的问题2.1校企合作实验室建设不够完备目前我国的高校都是偏重于理论学习,企业对校企合作实验室的重视程度不够,在学校投资建设实验室的意愿不强,并且实验室的建设涉及到安全性、学校需求度等多种因素的影响,使得实验教学基地在落实上比较薄弱,还有很多高校虽然建设有相关的实验室,但是由于相关设备以及实验仪器的造价比较高,很多学校并没有划拨足够的资金购买,再加上建筑类设备的更新换代比较快,很多学校还是使用多年前的设备,实验室建设工作有一定的困难,对学生的动手能力的培养相对不完善。而继续教育函授学生大多数都是已经就业了,想要进一步完善自己的知识结构,而实验室建设的不完备在一定程度上阻碍了他们对新知识的探索。2.2产教融合缺乏对产出成果验收的标准对于建筑类学生来讲,产教融合背景下学校教育仅仅重视学生完成的过程,反而忽视了对产出成果的验收。实际上,对于继续教育函授学生来讲,大部分都有一定的工作经验,对于从事的工作已经十分熟悉,但由于知识的不够全面,导致工作细节要求无法满足,他们重新进入校园的目的就是对自己已有的知识和技能进行完善和补充,提高创造力和专业技术水平。实际上,在学习过程中很多操作他们都有所了解,在操作过程中不容易出现问题,但是目前我国高校教育缺少对成果验收的标准,所以很多作品完成之后,虽然满足学校的要求,但和实际标准还存在很大不同。虽然学校提供了良好的场地、设备和原材料,但也只是供学生记录过程数据,并没有考虑学生是否真正掌握,这样导致的结果就是学生学习只是为了追求学分,而没有真正领悟知识。就像很多学生在实验室操作的过程,由于有实际的工作经验,所以对操作过程十分了解,可能在某门课程中得到全部基础分,但是在最后的结果中得到的数据和实际有很大偏差,但是由于学校对于成果验收的标准不够完善,所以导致最后学生得到错误的理论结果,对之后的工作会造成很大影响。2.3实验和实践教师队伍建设有待完善,建筑类函授生实习机会有局限教师是学生发展的重要引领者,但目前我国高校的专业教师通常博士毕业之后就立即投身于教育事业的,他们虽然有着深厚的理论基础,但是实际工作经历不丰富,导致高校教师的存在现状就是虽然有着丰富的理论知识和学术思维,但缺少实践基础。而继续教育的学生往往有一定工作基础,他们更加了解在实际工作过程中容易出现的问题,所以在课堂上他们可能提出的一些问题并不能得到完美的解决方案,并且由于校企合作的机会比较少,学校争取来的一些实习机会也只是留给普本学生,对于建筑类函授生来讲,他们的实习机会少之又少,对他们来讲十分不公平。针对于这个问题,学校应该通过相关培训加强教师队伍建设,加强与当地企业的交流,从而争取更多的实习机会,供建筑类函授生实习,从而在实际工作过程中,利用所学理论知识,避免在工作中出现问题。3.产教融合背景下人才培养模式的相关措施3.1 依托城市市政背景,立足城市市政类事业,发展建筑环境与能源应用工程专业为了提高建筑类继续教育学生的专业素质,我们应该采取一定措施对其进行培养。实际上很多高校都有着得天独厚的教育资源,尤其对于建筑类学生来讲,我国的建筑特色还是十分鲜明的,不同地区的建筑群都有其独特的特色,并且寄托于我国目前城市化建设的背景优势,大力建设建筑类专业群。而很多高校为了推动建筑类专业的进一步发展,对专业课程进行了科学合理的调整,从而积极探索产教融合模式,只要分为以下三个方面:一是学校和城市市政进行积极的对接,和交流的过程中寻找地方政府对学校建筑类函授生的支持以及认同。二是学校的相关负责人要主动出击,开创校办企业,利用自身在人力资源管理、场地资金扶持、科技创新引领上的优势来起到吸引地方建筑事业单位参与的目的,调整建筑类人才的培养方向,依托于城市市政背景,大力响应市政相关政策,立足于城市市政类事业,与环保意识相结合,发展建筑环境与能源应用工程专业。三是广泛接触城市市政项目,扩大学院相关专业的影响力。可以聘请城市相关建筑项目的专家作为本校的教师,一方面对学生的实践能力进行提升,另一方面,可以提升学校在社会上的影响力,从而吸引更多校企合作机会,为学生提供更多的实习机会,使得学生在实习过程中提高自己的实践能力。3.2立足城市市政类事业,强化区域合作,实现社会效益与经济效益双赢学校可以通过和城市市政类项目的合作,提升学校知名度,并且还可以利用从各项科研项目中获取的资金,对学校的产学合作基地进行再建设,不仅使得学校的实验室设备更加齐全,实验室环境更加具备优势,还可以提高产学合作基地发展的“蝴蝶效应”,进一步促进学校与企业之间产教合作的深度和广度,促进企业参与的积极性,推动校企合作的“双赢模式”发展。另外学校的函授生,很大一部分都参加过市政类事业的建设,积累了一定的经验,可以利用这个优势,加强相关企业和学校的合作,一方面推动学校相关实习基地的建设,另一方面可以使得学生所学习的理论知识得到实践,从实践过程中发现的问题进行深层次的探索,在解决问题的过程中提升自己的自身素质。另外很多城市为了提升自己的知名度,都会加大城市化建设,在建筑群中体现自己城市的建设,而这也是建筑类专业人才的学习方向,针对于这个原因,学校可以主动申请和城市市政类单位合作,强化区域合作,一方面可以提升学校的知名度,从而获取更多和企业合作的机会,另一方面在合作的过程中也会获取一定的经济效益,从而用来建设学校,一举多得。3.3发展建筑环境与能源应用工程专业群,集中力量创建地区性明星效益高校作为探索产教融合的先行者,建筑类学校应该立足于城市建设专业的优势,努力将其打造成科学特色鲜明、地区院校领先、国内具有影响力的优秀学科。只有自身更加有优势,学校的知名度才会提高,才可以争取到和更多企业合作的机会,另外,校领导应该多多走访国内的知名院校以及龙头企业,一方面可以学习其他学校的优势,从而提升自己学校,另一方面可以围绕产学合作基地的建设资金和建设方面进行全方位的分析和研究,在交流学习的过程中与知名院校和企业进行磋商和研讨,探讨提升学校知名度的措施,调整建设资金使用计划和建设方案。同时,针对于学校学生实践基地功能不完善以及建设不全面的问题,可以将相关资金用于建设实验室方面,对于一些老式建筑群,可以改造为产学合作基地,并将其打造为学院标志性建筑,从而吸引更多的专业人才到学校进行继续教育,从而提升学校知名度。另外,可以结合学校周围的实际环境,发展建筑环境与能源应用工程专业群,可以和一些建筑专家一同讨论,将学校周围的产业相结合,集中力量创建地区性产业,利用学校的相关建设创建学校明星效益,从而获取和更多企业合作的机会。总结产教融合将会激发行业龙头企业更加积极的发挥建设性作用,主动寻求与教育主管单位、行业协会以及相关院校等的合作,最大程度的解决建筑类函授学生人才培养和供给不足与产业人才需求之间的矛盾,让人才供给需求与需求侧、教育链与产业链之间的有机衔接更为有效。并且在破解当前和未来人才短缺困境的探索当中,产教融合的模式将可能是企业“修己惠人”的合作之道,也将可能是院校提供符合企业需求的专业设计和全套课程服务的最有效的解决之道,我们应该认识到产教融合的优势,在建筑类专业继续教育以及函授学生的培养上进一步发展。参考文献[1].吴云祥;高职高专建筑设备专业人才培养体系建设的思考[J];中国建设教育;2012年Z1期.[2].岳井峰;“产教融合、校企合作”建筑人才培养模式探索与实践——以供热通风与空调工程技术专业订单班为例[J];现代经济信息;2016年20期.基金项目:吉林省教育厅2018年度职业教育与成人教育教学改革研究重点项目(项目批准号:2018ZCZ026)作者简介:李杨,1983年7月生,女,吉林长春人,硕士研究生,助理研究员,主要从事成人高等教育研究。投稿邮箱:xfdk5052@163.com

纹身师

纹身师教育类-期刊名录有哪些?

在职称评审中,论文的要求可以说是占据了绝大部分比例,考虑到了客户选择的多样性,今天小高编辑先来分享下,有关教育期刊的名录。教育期刊名录《数理化学习》《中学化学》《高中数理化》《理科考试研究》 《中小学电教》 《中国校外教育》《科教文汇》 《数学学习与研究》 《语文天地》《语文学刊》《现代企业教育》《新课程》《新课程学习》《大学教育》 《吉林教育》 《科教导刊》 《文理导航》 《当代教研论丛》 《海外英语》《教书育人》《考试周刊》 《教育教学论坛》《美术教育研究》《文学教育》《中学教学参考》《教育界》《校园英语》《新课程研究》《学周刊》《文教资料》《考试与评价》《英语广场》学术研究版《当代体育科技》《课程教育研究》《中国职工教育》《新校园》 《小学科学》(教师版)《吉林省教育学院学报》《长春理工大学学报》《南昌教育学院学报》《赤峰学院学报》《长春师范学院学报(人文社会科学版)》《哈尔滨师范大学自然科学学报》《当代体育科技》《河南城建学院学报》 《语数外学习》 《教师》 《课外语文》《教育艺术》《佳木斯职业学院学报》《内蒙古教育》山东农业大学学报(自然科学版) 《吉林广播电视大学学报》 《高考》综合版 《时代教育》《文体用品与科技》 《学苑教育》《广西教育》《泰山学院学报》《语文教学与研究》《教育》《新课程导学》《读写算》教育教学研究 《鄂州大学学报》 《开封教育学院学报》 《电力学报》 《湖北警官学院学报》 《基础教育课程》 《数理化解题研究》《教师教育论坛》 《中学生英语》《中学语文》 《高等继续教育学报》 《辽宁教育》 《思想政治教育研究》《中国信息技术教育》《生活教育》 《体育时空》《学园》 《小学教学参考》《汉字文化》 《高教学刊》 《亚太教育》 《当代教育实践与教学研究》 《西部素质教育》 《山东农业工程学院学报》 《知识文库》 《中国培训》 《好家长》 《华夏教师》 《基础教育论坛》 《基础教育研究》等杂志。如果想发的期刊,在介绍中没有找到也没有关系,可以留言,说一下想发什么刊物?我们会第一时间帮您联系杂志社,在最短时间内回复您能否发表的问题。

导演梦

导演梦IAASET会议:教育、管理学科,ICEIM2020首轮通知

2020教育创新与管理国际会议(ICEIM2020)会议时间:9月10日会议地点:中国·郑州会议领域:教育,管理出版检索本轮截稿:8月10日合作出版:IEEE出版社审稿周期:3-5个工作日论文检索:EI, IEEE Xplore等* 据往届经验,IEEE会议论文检索情况优秀,目前保持100%检索率,未有漏检情况。征稿主题教育创新教育技术与管理、教育改革与创新、网络教学系统及其应用、特殊教育、远程教育、教学理论与实践、教育技术、幼儿教育、高等教育研究、成人与继续教育、职业技术教育、创新教育、素质教育、教育政策、教育心理学、知识创新项目、国际教育研究等管理科学管理理论与实践、金融工程与风险管理、技术管理,创新与评估、质量控制与可靠性、信息技术管理、知识管理、人力资源开发与管理、旅游管理、现代营销管理、公共管理、企业管理、区域经济管理、环境与能源管理、决策分析、工程管理、财务管理等参会投稿1. 作者参会:论文注册、与会交流;2. 嘉宾参会:申请口头报告,时间为15分钟;3. 听众参会:只参会交流,不注册会议论文;4. 仅注册论文:不到场参会,仅发表论文。百度一下:爱思德学术

道丧世矣

道丧世矣《注册消防工程师继续教育实施办法》(征求意见稿)

注册消防工程师继续教育实施办法(征求意见稿)第一条 为不断提高注册消防工程师职业素养和执业能力,根据《注册消防工程师管理规定》和《专业技术人员继续教育规定》政策规定,制定本办法。 第二条 注册消防工程师应当通过继续教育不断更新、补充、拓展知识和技能,完善知识结构,增强职业道德和诚信守法意识,提高综合素质和专业技术水平。 第三条 注册消防工程师继续教育的对象是已经取得《中华人民共和国注册消防工程师资格证书》的人员。 第四条 注册消防工程师应当按照规定参加继续教育,学习完成继续教育课程。 第五条 公安部消防局统一管理全国注册消防工程师的继续教育工作,组织制定注册消防工程师的继续教育规划,建立、维护继续教育网络教学信息化系统。 第六条 根据公安部消防局注册消防工程师继续教育规划的要求,继续教育每年由注册消防工程师专家委员会办公室或一省级公安机关消防机构负责编制教学课程并组织实施教学。各地可以结合本行政区域实际,组织编写补充教学内容。 第七条 注册消防工程师专家委员会办公室或省级公安机关消防机构应当组织或者聘请具有丰富实践经验、理论水平高的业务骨干和专家学者,建设注册消防工程师继续教育师资队伍。 第八条 公安部消防研究所以及各建设工程消防技术规范编制管理组应当配合注册消防工程师继续教育师资队伍建设,配合完成教学课程编制。 第九条注册消防工程师继续教育主要内容包括:消防法律法规和职业道德、建设工程消防技术规范、消防技术标准、消防安全管理和其他消防新技术、新标准等。 第十条 注册消防工程师每年接受继续教育的时间累计不少于20学时。其中,消防法律法规和职业道德不少于4学时,消防技术标准不少于12学时,消防安全管理不少于4个学时。 第十一条 注册消防工程师继续教育采取网络教学形式,依托“消防技术服务机构和注册消防工程师业务信息管理系统”(以下简称“业务信息管理系统”)开展。 第十二条 实施继续教育的省级公安机关消防机构组织制作教学视频并载入业务信息管理系统。 注册消防工程师注册、登录业务信息管理系统,参加继续教育远程培训,并通过业务信息管理系统在线学习时长计算学时和接受课程测试。学时和测试合格结果作为注册消防工程师是否达到继续教育要求的证明材料。 第十三条 注册消防工程师有下列行为之一的,取消相应的继续教育学时: (一)由他人代替参加继续教育的; (二)以不正当方式获取继续教育学时或者通过继续教育课程测试的; (三)其他违反继续教育有关规定的行为。 注册消防工程师有前款行为,隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的,依照《注册消防工程师管理规定》第四十九条规定处理。 第十四条 注册消防工程师继续教育工作管理机构及其工作人员,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)同意不符合条件的教育培训机构开展继续教育工作的; (二)提供虚假继续教育证明材料的; (三)利用职务上的便利,收受他人财物或者其他非法利益的; (四)不履行监督管理职责或者监督不力,造成严重后果的。 第十五条 本办法由公安部消防局负责解释。 第十六条 本办法自发布之日起施行。 附件:注册消防工程师继续教育五年规划(2018—2022)投稿需知①投稿邮箱(←长按复制,请在邮件中注明标题、作者、联系方式)②消防百事通(fire114.cn)是广大消防从业人员和消防爱好者技术交流与分享的平台,我们非常欢迎志同道合的朋友向消防百事通投稿,分享您在消防方面的经验、学术与心得!你可能感兴趣的内容1、2017消防百事通微信TOP10文章盘点!2、公安部消防局:全国一级注册消防工程师共聘用2771人!3、江苏:关于做好消防技术服务机构资质许可和注册消防工程师注册及执业活动管理有关问题的通知4、上海市消防局 关于实施消防技术服务机构正式资质及注册消防工程师注册执业管理的通知5、2018年7月1日起实施的《重大火灾隐患判定方法》GB 35181-2017全文留言处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的……消防产品之家

40004-98986

40004-98986